|

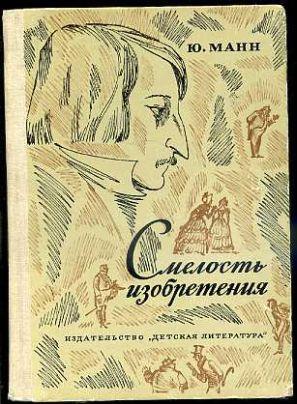

Эта книга рассказывает о творчестве Гоголя, об особенностях его художественного мира. Что такое гоголевская ирония, как строится сюжет, как обрисованы персонажи - вот вопросы, которые затрагивает книга.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ ЧИТАТЕЛЮ

Мне приходилось слышать от ребят два противоположных мнения о Гоголе. Одно звучит примерно так:

- Что там Гоголь… неинтересный писатель! Ну все у него так просто. Хлестаков хвастает чем ни попадя. Ноздрев скандалит и дерется. А Плюшкин все копит да копит, ну прямо настоящий скряга, этакая «прореха на человечестве»! Совсем ничего неожиданного, все сразу понятно.

Другое мнение примерно такое:

Другое мнение примерно такое:

- Гоголь… вот смешной писатель! Чего только не придумал Хлестаков: и с Пушкиным он дружит, и командует министрами, мол, за ним присылают целых тридцать пять тысяч курьеров. А Плюшкин до чего дошёл: всякие тряпочки и гвоздики подбирает везде где видит – ну прямо-таки «прореха на человечестве»! Очень смешно, потому что все сразу понятно…

Итак, одному Гоголь очень нравится, другому очень не нравится. Но оба считают, что у Гоголя все сразу понятно. И даже примеры приводят похожие. И почему-то о «прорехе на человечестве» обязательно вспоминают.

Тем, кто думает, что у Гоголя все просто и понятно, я хочу задать несколько вопросов.

Вы, конечно, читали «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Помните: «…два почтенных мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою. И за что? За вздор, за гусака». Так вот, возникает вопрос, кто рассказывает эту повесть.

Как кто? – ответите вы. – Ясно, что Гоголь. Он ведь сочинил повесть, он и рассказывает.

- Но если Гоголь сочинил повесть, то он мог «сочинить» и рассказчика. Ну, скажем, приписать ее какому-то другому лицу.

На это вы можете возразить снова:

- Гоголь сам говорит о себе в первом лице: «Я проезжал через Миргород…», «Я вздохнул еще глубже…» Никакого другого рассказчика он не упоминает. Это не то, что гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», где выступают другие рассказчики: Степан Иванович Курочка, «гороховый панич», дьяк Фома Григорьевич…

Прочтем, однако, первую фразу «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»:

"Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие!"

Неужели это Гоголь восхищается бекешей Ивана Ивановича, завидует, что у него нет такой? Неужели это его образ мыслей и чувств?

Значит, Гоголь совершенно устраняется от повествования? Не будем спешить с ответом. Вначале подумаем.

Итак, наш первый вопрос такой:

Кто рассказывает историю ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем?

А теперь обратимся к комедии «Ревизор».

Вы помните: в уездный городок приезжает мелкий петербургский чиновник Хлестакоы, которого принимают за ревизора.

Городничий Сквозник-Дмухановский, намеревавшийся обмануть приезжего, сам вместе с другими чиновниками оказался обманутым.

Почему же сплоховал Антон Антонович? Может быть, ему не хватало хитрости и опыта? Нет, городничий поднаторел в таких делах: он, по его собственным словам, «трех губернаторов обманул».

А вот Хлестакова одолеть не удалось. Получилось, что Хлестаков его обманул: пожил в свое удовольствие да и убрался благополучно восвояси, прихватив солидный куш взяток.

Итак, второй наш вопрос:

Почему Хлестаков обманул Городничего?

Есть в той же гоголевской комедии персонаж, который… не произносит ни одного слова. Это лекарь Христиан Иванович Гибнер.

Вообще-то персонажи без речей в пьесах встречаются. Это, как правило, второстепенные, третьестепенные лица, так называемые статисты.

Но Гибнер не таков. Он упоминается среди основных действующих лиц. И даже фамилия его значится среди участников диалога в I действии, но после нее вместо ожидаемой реплики следует: «Издает звук, отчасти похожий на букву «и» и несколько на «ё».

Зачем же понадобился Гоголю молчащий персонаж? Какова его роль в пьесе?

И вот наш третий вопрос:

Почему лекарь Гибнер не произносит ни одного слова?

Отклоняется от сценических «правил» не только тот или иной персонаж «Ревизора», но и вся пьеса в целом.

В каждой пьесе, как известно, должна быть завязка, кульминация, развязка. И еще должна быть экспозиция. Это те начальные сцены, когда мы знакомимся с персонажами, с обстановкой, когда действие еще не завязалось.

Но вот звучит первая фраза в «Ревизоре» - реплика Городничего: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор».

Что-то не похоже на медленно развивающееся действие! События сразу же, без подготовки принимают крутой оборот… Значит, пьеса обошлась совсем без экспозиции?

Итак, четвертый вопрос:

Есть ли в «Ревизоре» экспозиция?

Немало загадок выдвигает перед нами и крупнейшее произведение Гоголя «Мертвые души».

Ну, скажем, такой персонаж, как Собакевич. Это помещик-кулак, себе на уме, практичный, выгоду свою знает.

Но в разговоре с Чичиковым Собакевич принялся расхваливать своих умерших крестьян, как живых. Неужели Собакевич решил обмануть Чичикова? Но ведь Чичиков прекрасно знает, какой товар ему нужен, - нужны именно «мертвые души». Да и Собакевич понимает, каков покупатель. А вот никак не может остановиться, вопреки всякому здравому смыслу, расхваливает продаваемых им мертвых крестьян.

Это и будет пятым нашим вопросом:

Почему Собакевич расхваливает мертвых крестьян?

Не совсем понятно и заглавие поэмы: «Мертвые души».

Можно подумать, что произведение посвящено мертвым крестьянам, тем самым, которых скупает Чичиков.

Но о мертвых крестьянах упоминается лишь в разговорах Чичикова с помещиками и чиновниками или в их размышлениях. Сами по себе эти крестьяне в действии, естественно, не участвуют.

На первом же плане поэмы – Чичиков, губернские помещики и чиновники. А главные снбытия, образующие сюжет, - это похождения Чичикова.

Почему же в таком случае Гоголь так озаглавил произведение?

Итак, наш шестой вопрос:

Кто такие «мертвые души»?

Есть среди персонажей поэмы такие, которых Гоголь не называет по имени. Это – дама просто приятная и дама приятная во всех отношениях.

Можно подумать, что Гоголь не называет их по имени, потому что они не являются главными героями. Но в поэме есть немало второстепенных и даже, как говорят, эпизодических персонажей, которые, однако, имеют имена и фамилии.

Может быть, это просто случайность? Посмотрим. А пока сформулируем наш седьмой вопрос:

Почему автор не называет по имени даму просто приятную и даму приятную во всех отношениях?

Но если действие поэмы, как мы сказали, - это похождения Чичикова, то не совсем ясно, какое отношение к ней имеет «Повесть о капитане Копейкине». Капитан Копейкин не принимает никакого участия в похождениях Чичикова. А Чичиков, естественно, не имеет никакого отношения к событиям жизни капитана Копейкина.

Между тем повесть о Копейкине, включенная в десятую главу, - не самостоятельное произведение. Это часть поэмы, очень важная и неотъемлемая.

Отсюда наш восьмой вопрос:

Какое имеет отношение к действию поэмы история капитана Копейкина?

Да и в поведении Чичикова не все понятно. В восьмой главе, например, в сцене бала Чичиков встречает губернаторскую дочку – и окаменевает, будто оглушенный ударом.

Чичиков видит ее всего второй раз в жизни. Никаких глубоких чувств к ней он не испытывает. Да и не похоже это на такого практичного, погрязшего в мелочных заботах человека. Что же произошло?

Это и будет нашим девятым вопросом:

Почему Чичиков окаменел при встрече с губернаторской дочкой?

Наконец, подумаем и о том, что означает в «Мертвых душах» образ дороги.

Кажется, и думать тут особенно нечего. Слова о «Руси-тройке» и о том, что «какой же русский не любит быстрой езды», многие знают наизусть.

Обычно и запоминаются эти места как «лирические отступления», самостоятельные части текста. А между тем это не отступления, не изолированные высказывания. Снова перед нами органические, неотъемлемые части поэмы.

Поэтому назовем последний, десятый вопрос:

Что означает гоголевский образ дороги?

Разумеется, таких вопросов можно задать еще немало. Но мы ограничимся только десятью.

А как же, вы спросите, отвечать на эти вопросы? Есть только один путь: читайте и перечитывайте Гоголя. И думайте, размышляйте над его произведениями.

Ну, а если хотите, попробуем на эти вопросы ответить вместе.

…Но вначале условимся о том, как мы будем читать Гоголя.

Гоголя часто называют сатириком, юмористом, комическим писателем.

Комический писатель – это, как известно, такой писатель, который пишет смешно. Смех – это его творческая установка, можно сказать, его профессия. «Я комик, - говаривал автор «Ревизора» и «Мертвых душ», - я служил ему (смеху) честно и потому должен стать его заступником».

Существует множество различных средств, с помощью которых пишут смешно, множество, как говорят, «приемов» комического. Эти приемы вы можете найти в произведениях Гоголя.

Ну, например, в уже упоминавшейся «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» мы читаем: у Ивана Никифоровича «шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением». Каждый, конечно, понимает, что таких огромных шаровар в природе не бывает. Но спорить с автором никто не будет, потому что это вполне оправданный в художественном произведении «прием». Мы называем этот «прием» комическим преувеличением, или комической гиперболой.

А вот еще один «прием».

В повести «Невский проспект», описывая улицу-красавицу нашей столицы», Петербурга, рассказчик говорит: «Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия… Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук... Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью неизобразимые... Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда... А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте!» Понятно, что бакенбарды, усы, талии, рукава прогуливаются по Невскому проспекту не сами по себе. Но вот об их обладателях ничего не говорится, как будто эти атрибуты туалета и одежды заслонили собою людей. Снова перед нами комический «прием» - так называемая синекдоха, когда вместо какого-либо явления или персонажа называется лишь его часть.

А вот в повести Гоголя «Нос» мы сталкиваемся с совсем уже невероятными событиями. От майора Ковалева сбежал его собственный нос, который оказался обладателем более высокого чина, чем его прежний хозяин, - чина «статского советника». Погуляв по Петербургу и причинив майору Ковалеву немало беспокойств и волнений, нос как ни в чем не бывало возвратился на свое место. «Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия», - притворно изумляется рассказчик повести. Изображение таких заведомо невероятных событий, переходящее в абсурдное, нарушающее привычные нам правила логики, называют гротеском.

Обычно эти и многие другие комические «приемы» выступают в тесном переплетении друг с другом. Скажем, в гротеске можно встретить и комическую гиперболу и синекдоху. И всегда эти «приемы» преследуют определенную цель, несут в себе определенную мысль. Разве случайно, например, что части туалета и одежды заслонили собою своих хозяев – светских щеголей и модников с Невского проспекта? Видимо, это самое интересное, яркое и характерное; иные достоинства этих людей – моральные или интеллектуальные – внимания на себя почему-то не обращают…

И ещё одно. «Приемы» комического нельзя отделить от других художественных приемов, от всего того, что составляет произведение искусства. Гоголь говорил о себе, что он любил выдумывать «смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения». Это значит, что комическим эффектом может обладать само развитие сюжета, построение конфликта, обрисовка персонажей, главных и второстепенных, - словом, все то, что составляет художественную форму. Понять произведение, минуя его художественную форму, невозможно.

…Видели ли вы советский комедийный фильм «Карнавальная ночь»? Помните ли тот эпизод, когда заведующий Домом культуры Огурцов, человек недалекий и имеющий самые примитивные представления об искусстве, слушает исполнение басни? (Огурцова играет замечательный советский актер Игорь Ильинский).

Обновлено:

17.2.2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ГЛАВА 1.

ГЛАВА 2.

ГЛАВА 3.

ГЛАВА 4.

ГЛАВА 5.

ГЛАВА 6.

ГЛАВА 7.

ГЛАВА 8.

ГЛАВА 9.

ГЛАВА 10.

|