|

Александр Шамаро

Стр. 63

На Бутырской улице, вблизи Савеловского вокзала, чуть ли не на проезжей части ее, возвышается диковинное сооружение из старинного красного кирпича. На обшарпанных, заросших многолетней грязью и копотью стенах угадываются наглухо заложенные двери и окна, остатки декора. Знатоки русского церковного зодчества без труда угадывают в этом сиротливо торчащем кирпичном обрубке так называемый «четверик» - основание шатровой колокольни.

Сколько снесено было в Москве этих колоколен с их изящными шатрами, с их восьмериками и четвериками! Почему же эту не доломали до конца? Попытавшись это выяснить, услышал я прежде всего несколько легенд. Одна утверждала, что нельзя, мол, сносить, поскольку церковь эта – собственность Франции, в некие давние-давние времена приобретенная ею по ряду причин. Каких же?

Сколько снесено было в Москве этих колоколен с их изящными шатрами, с их восьмериками и четвериками! Почему же эту не доломали до конца? Попытавшись это выяснить, услышал я прежде всего несколько легенд. Одна утверждала, что нельзя, мол, сносить, поскольку церковь эта – собственность Франции, в некие давние-давние времена приобретенная ею по ряду причин. Каких же?

То ли потому, что император Наполеон Бонапарт, проезжая мимо этой церкви, решил зайти в храм и помолиться Всевышнему…

То ли потому, что в этой церкви обвенчался с какой-то московской красавицей стремительно влюбившийся в нее какой-то наполеоновский генерал…

То ли потому, что какой-то другой (но вполне мог быть и тот самый) французский генерал в этом храме погребен…

Вряд ли «французская» версия имела сколько-нибудь серьезные основания. Ни сама церковь, ни кирпичный остаток ее «без окон, без дверей» перед огромным заводским корпусом никогда Франции не принадлежал. Назывался этот московский храм церковью Рождества Богородицы, что в Бутырском полку, или просто – в Бутырках.

В нашем сознании слово это давным-давно стало общеизвестным синонимом слова «тюрьма». Да и как не быть этому, если здесь, на северной окраине старинной Москвы, на исходе XVIII века, сооружен был (по проекту великого Матвея Казакова) печально-знаменитый Губернский тюремный замок, не утративший до наших дней своего изначального предназначения.

А в исконном смысле слова «бутырки» нет ничего зловещего. Оно было исстари широко распространено и в России, и на Украине. По Владимиру Далю «бутырки» - изба, жилище, селитьба, отдельная от общего поселения; дом, стоящий на отшибе, особняком. Обычно они отделены от главного, так сказать, «материнского», «родительского» поселения полем или лесом.

У московских Бутырок – долгая, почти уже четырехвековая история. Первые упоминания о них есть в документальных источниках XVI века – как об одном из имений знатного боярина Никиты Романовича Захарьина, того самого, который был отцом патриарха Филарета (в мире Федора Никитича), а значит дедом первого самодержца из династии Романовых, царя Михаила Федоровича. Местный храм, изначально Богородицерождественский, построен (из бревен, а не из кирпича) в середине XVII века и, как заведено было на Руси, дал древнему поселению новое название: Бутырки стали селом Рождественское на Суходоле, или на Дмитровской дороге. Сменило село и хозяина – «отошло в казну», то есть стало собственностью «царствующего дома». В 1677 году в Бутырках был расквартирован стрелецкий полк, по селу и получивший название. Оно прославлено и в Азовских походах 1695-1696 годов, и в Полтавской битве, где сражался уже не Бутырский стрелецкий, а Бутырский солдатский полк, кстати, первый солдатский полк в России. В этой связи уместно было бы заметить, что в память о русском солдате уже после революции, в 1922 году, одна из здешних улиц (бывшая Пресненская, выходящая на Нижнюю Масловку) названа Полтавской. Немного, к сожалению, было таких удачных переименований в послереволюционной Москве...

Именно этому полку старой русской армии, его стрельцам и военачальникам и обязаны мы сооружением в 1682-1684 годах, быть может, самого высокого, самого просторного, самого крупного приходского храма в России.

Судите сами! От полу до купола центральной главы – 40 аршин (около 30 метров) (*1). Длина церкви – 30 аршин (свыше 20 метров), ширина – 20 аршин (около 15 метров).

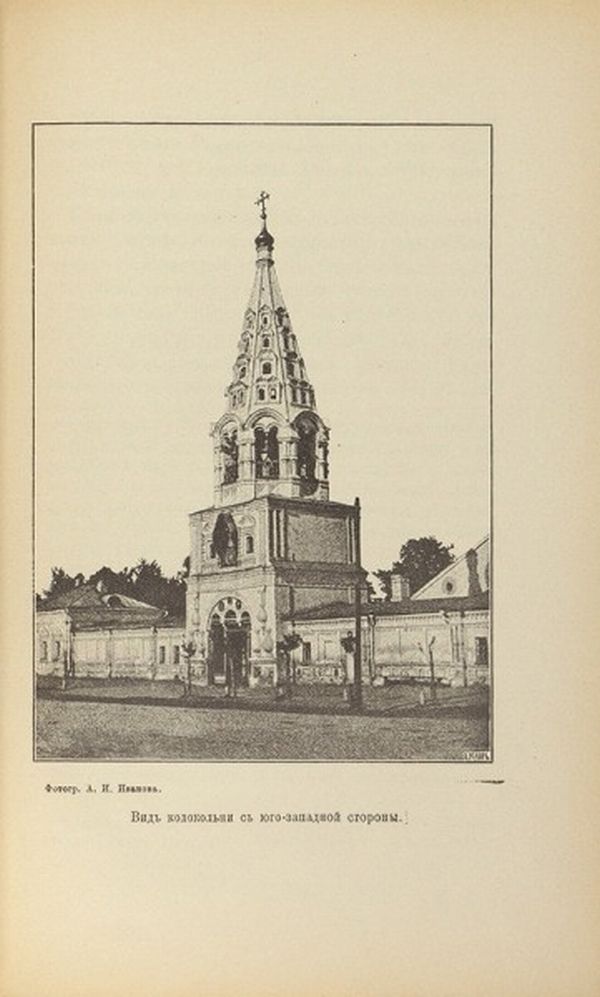

Редкостной и в высшей степени примечательной особенностью этого храма была шатровая колокольня, стоящая отдельно от основного здания, не соединенная с ним трапезной. От этой колокольни и остался обезображенный четверик.

Да, но почему же он все-таки остался? Не из-за Наполеона и его генералов, в самом деле!

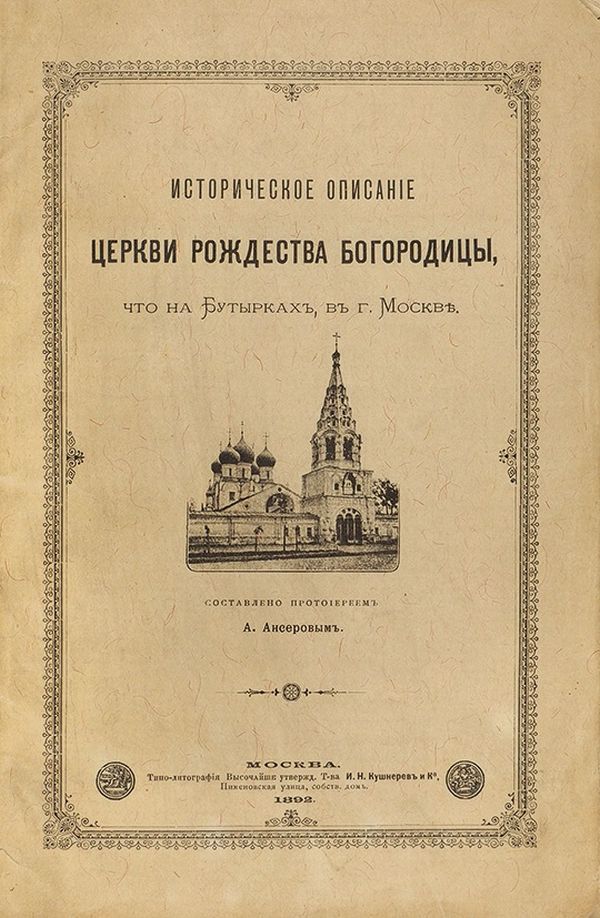

Конечно, нет. И для того, чтобы убедиться в этом, нет необходимости воссоздавать по архивным крупицам летопись этой церкви. История ее уже написана и издана отдельной книжкой в Москве в 1892 году: «Историческое описание церкви Рождества Богородицы в Бутырках» оставил нам священник А. Ансеров (фото некоторых страниц этой книги – внизу).

Вызывает чувство уважения исключительная основательность подобных монографий, а их оставлено нам немало. В них собрано все, рассказанное обо всем, что можно было собрать, исследовать, о чем можно рассказать. И можно не сомневаться: если бы какие-то события, какие-то факты в духе упомянутых легенд имели бы место, о них бы непременно сообщил священник-летописец. И о страшной осени 1812 года рассказано в книжке Ансерова: «неприятели, среди всеобщего разрушения, и в Бутырской церкви оставили следы своего пребывания и грубого обращения со святынею. Приходский священник Иван Петрович Цветков в донесении своем высокопреосвященному Августину (московскому архиепископу. – В. Ш.) от 26 ноября 1812 года писал, что хотя ризничное церковное имущество, имевшее ценность, старанием его сохранено в целости, однако ж все прочее или разорено, или расхищено. Серебряные позолоченные оклады, бывшие на иконах предалтарного иконостаса, сняты или содраны неприятелем; некоторые иконы расколоты или уничтожены. Самые иконостасы во многом повреждены…» (с. 40).

Вот и всё… То же происходило тогда и в других московских православных храмах и монастырях. Какие уж тут «императорские визиты»! Какие уж тут генеральские венчания и похороны!

Судьба, куда более злая, чем наполеоновское разорение, подстерегала церковь Рождества Богородицы в Бутырках через сто двадцать лет. Крупный машиностроительный завод, и ныне растянувший свои корпуса по правой стороне Бутырской улицы, в 30-е годы как бы поглотил основное церковное здание, включив его в систему своих цехов. Его можно увидеть с Новодмитровской улицы, которая идет параллельно Бутырской. Зрелище огромного красно-кирпичного церковного здания, возвышающегося над основательным заводским забором, изуродованного многочисленными трубами, производит тягостное впечатление… А колокольня простояла в бездействии до начала Великой Отечественной войны. Вот тогда сочли за благо сломать и шатер, и восьмерик, чтобы не были они приметным ориентиром для вражеских самолётов.

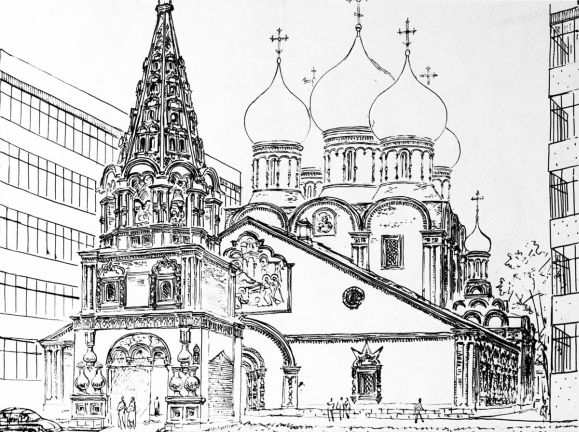

Обычно мы воспроизводили на обложке либо современный фотоснимок церкви, либо фотографию ее, сделанную еще в дореволюционные времена. На сей раз ни то и ни другое. Это рисунок. Его автор показал, как бы можно было разумно, бережно, ответственно совместить вот здесь, на Бутырской улице, церковную старину с индустриальной современностью, «поместив» храм в заводской комплекс. Можно было бы, но – увы! – не сделано. Рисунок был выполнен в 1971 году, то есть несколько десятилетий спустя после того, как церковная старина была принесена в жертву современной индустрии.

Обычно мы воспроизводили на обложке либо современный фотоснимок церкви, либо фотографию ее, сделанную еще в дореволюционные времена. На сей раз ни то и ни другое. Это рисунок. Его автор показал, как бы можно было разумно, бережно, ответственно совместить вот здесь, на Бутырской улице, церковную старину с индустриальной современностью, «поместив» храм в заводской комплекс. Можно было бы, но – увы! – не сделано. Рисунок был выполнен в 1971 году, то есть несколько десятилетий спустя после того, как церковная старина была принесена в жертву современной индустрии.

Автор рисунка – Карла Карловича Лоляло уже нет в живых, он скончался в 1979 году, 65 лет от роду. Нашим постоянным читателям это имя известно. Его рисунком-реконструкцией первоначального облика знаменитой «Меншиковой башни» у Чистых прудов мы начали цикл «Сорок сороков» (№ 10, 1990).

Вполне естественно, что почти все архитекторы пробуют свои силы в живописи. В профессиональном творчестве К. К. Лоляло, одного из крупнейших мастеров архитектурной реконструкции, архитектура и живопись слиты воедино.

«Как ни долговечны памятники монументальной архитектуры, - пишет в предисловии к изданному два года назад альбому архитектурных реконструкций К. К. Лоляло доктор искусствоведения Георгий Карлович Вагнер, - но и они подвластны разрушающему действию времени. Я не говорю уже о людском варварстве… Архитектурные потери столь велики, что настоящая история культуры не может обойтись без реконструкций исчезнувших произведений. Без них история мировой архитектуры будет похожа на книгу с наполовину вырванными страницами».

К этим прекрасным, точным словам хотелось бы сделать небольшое дополнение. Не может обойтись без реконструкции исчезнувших произведений не только история культуры, но и любой интеллигентный человек, которому дорога эта культура.

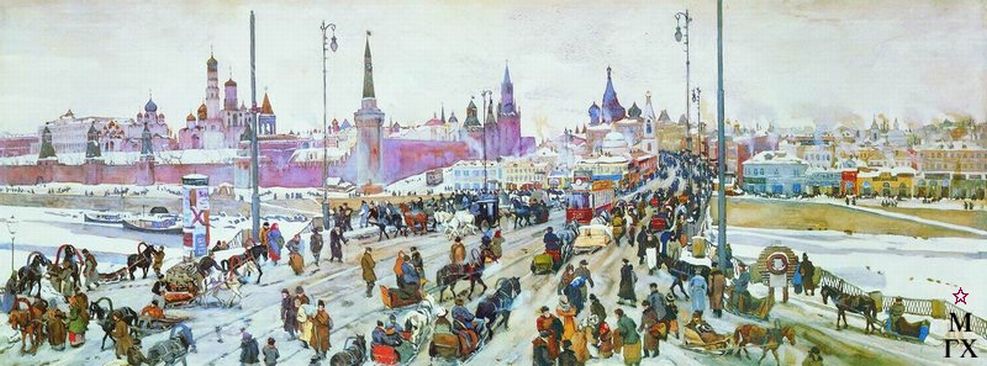

При мысли о том, сколько истинных архитектурных чудес исчезли с лица земли и мы их никогда не увидим, охватывает чувство горечи и даже ужаса. И вот благодаря мастерам архитектурной реставрации мы все-таки видим их на листе бумаги – полотне картины… Для меня все эти мастера (и прежде всего А. М. Васнецов) всегда были некими кудесниками.

«Книга с наполовину вырванными страницами…» В книге старинной московской архитектуры, и особенно церковной, кается, вообще остались одни лишь обложки. Одна из вырванных страниц – перед вами. Прошлого не поправишь; как говорили еще в Древней Греции, даже боги бессильны сделать бывшее не бывшим. Конечно, восстановление храма Рождества Богородицы в Бутырках в таком виде, как изобразил К. К. Лопяло, осуществимо разве что в перспективе ближайших столетий. Но вполне осуществима, и при этом в перспективе ближайших лет, полная реставрация его шатровой колокольни! Вы только представьте себе, каким фантастическим видением встанет она на современной Бутырской улице! Словно спустившийся с небес инопланетный корабль – посланец глубокой русской старины! Почему бы коллективу огромного и, несомненно, богатого Московского машиностроительного завода «Знамя», некогда поглотившего эту церковь, как удав кролика («объедком» торчит перед заводским корпусом четверик колокольни), не проявить благородную патриотическую инициативу деятельного покаяния - восстановить на собственные средства шатровую колокольню во всем ее былом величии, во всей ее былой красе?..

ПРИМЕЧАНИЯ

1.

Для сравнения напомню, что в Успенском соборе Московского Кремля – это расстояние около 40 метров.

Историческое описание церкви Рождества Богородицы, что на Бутырках, в г. Москве

Составлено протоиереем А. Ансеровым

Типо-литография Высочайше утвержд. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко

Пихсиовская улица, собств. дом.

1892

Восстановленная в 2013 г. колокольня храма

Реконструкция восстановления всего храма Рождества Пресвятой Богородицы

Обновлено: 11.2.2017 г.

Опубликовано: 1.8.2018 г.

|