|

Текст печатается по изданию:

Журнал "Наука и Жизнь"

№ 1, 1989 г.

Рубрика

ОТЕЧЕСТВО

Тайна Чертольского урочища

Инженер А. Иванов

стр. 66

Читатели знакомы с выступлениями члена секции истории строительной техники Советского национального объединения историков естествознания и техники АН СССР Д. Ф. Иванова о Москве 30-х годов. Публикуем отрывок из его новой книги "Тайна древнего Чертолья", которая рассказывает о реконструкции Москвы в 30-е годы и в том числе о разрушении храма Христа Спасителя.

Сегодня даже старожилы Москвы смутно представляют себе храм, некогда возвышавшийся на берегу Москвы-реки неподалеку от Кремля. Печать обходила подробности злополучной судьбы этого сооружения, возникавшие вымыслы превращались в непреложные истины и преподносились несведущими людьми как достоверные факты. Автор книги Д. Ф. Иванов-непосредственный свидетель трагедии храма, оставившей в его памяти глубокий след.

Сегодня даже старожилы Москвы смутно представляют себе храм, некогда возвышавшийся на берегу Москвы-реки неподалеку от Кремля. Печать обходила подробности злополучной судьбы этого сооружения, возникавшие вымыслы превращались в непреложные истины и преподносились несведущими людьми как достоверные факты. Автор книги Д. Ф. Иванов-непосредственный свидетель трагедии храма, оставившей в его памяти глубокий след.

В начале тридцатых годов, поступив в Управление строительства Дворца Советов, я получил достаточно ответственное задание - определить кубатуру стен и пилонов храма Христа Спасителя, что было связано с подготовкой взрыва здания. Большая авторитетная комиссия, состоящая из видных архитекторов, в соответствии с "духом времени" приговорила храм к небытию. Решение комиссии, принятое с благословения "высокого начальства", обрело силу закона.

Выполнение задания я начал с изучения чертежей храма. Каждый лист добротного английского ватмана с фрагментами здания, исполненными старокитайской тушью и голландскими акварельными красками с обязательным царским автографом в левом верхнем углу "Быть по сему", представлял собой великолепное произведение чертежного искусства. Над каждым таким листом опытнейшие мастера чертежного дела трудились не менее девяти месяцев.

Сам же храм я каждый день видел воочию из окон рабочей комнаты, выходившей в сторону здания. Управление строительства Дворца Советов тогда размещалось на первом этаже огромного дома на Берсеневской набережной. Здание с золочеными куполами, превышавшее на 21 метр колокольню Ивана Великого, было видно в разных концах города. Храм, сооруженный в так называемом русско-византийском стиле, представлял собой наряду с ансамблем Кремля важную составную часть архитектурного центра Москвы. Здание, построенное по проекту архитектора К. А. Тона (автора проекта Большого Кремлевского дворца и многих других сооружений), занимало 6805 квадратных метров и могло вместить 10 тысяч человек. (Большой театр рассчитан на одну тысячу, правда, сидящих зрителей.) Хотя добровольные пожертвования на сооружение храма всячески поощрялись, они составили вопреки общепринятому мнению незначительную сумму, так что строительство финансировалось в основном Государственным Казначейством. Храм сооружался почти полстолетия - с 1839 по 1883 год. Простоять зданию было суждено на четыре года дольше, чем оно строилось.

Храм внутри расписывали не менее тридцати известных русских художников: Крамской, Маковский, Прянишников, Семирадский, Суриков и многие другие живописцы. Иконы для главного беломраморного иконостаса исполнил В. Верещагин. Горельефные композиции, установленные на стенах храма, насчитывающие более ста исторических и библейских фигур, выполняли крупные скульпторы того времени - Клодт, Логановский, Рамазанов, Толстой.

Квартал, который занимал храм Христа Спасителя, ограниченный улицами Волхонкой (бывшей Чертольской), Ленивкой, Кропоткинской набережной и Соймоновским проездом, в старину называли урочищем Чертолье, или правильнее Черторье, по названию протекавшего поблизости ручья Черторыя, начинавшегося у Страстного монастыря и стекавшего по Пречистенскому (ныне Гоголевскому бульвару) к Москве-реке. Этот ручей в дождь проявлял свой буйный нрав, стремительно размывая овраги, по которым бежал, образуя промоины и ямы. "Словно черт рыл",- говорили москвитяне, прозвав ручей Черторыем. При Иване Грозном в Чертолье жили опричники в собственной слободе с рынком и кладбищем. (Опричнина занимала территорию от Кропоткинской набережной до левой стороны Большой Никитской улицы (ныне улица Герцена.)

Квартал, который занимал храм Христа Спасителя, ограниченный улицами Волхонкой (бывшей Чертольской), Ленивкой, Кропоткинской набережной и Соймоновским проездом, в старину называли урочищем Чертолье, или правильнее Черторье, по названию протекавшего поблизости ручья Черторыя, начинавшегося у Страстного монастыря и стекавшего по Пречистенскому (ныне Гоголевскому бульвару) к Москве-реке. Этот ручей в дождь проявлял свой буйный нрав, стремительно размывая овраги, по которым бежал, образуя промоины и ямы. "Словно черт рыл",- говорили москвитяне, прозвав ручей Черторыем. При Иване Грозном в Чертолье жили опричники в собственной слободе с рынком и кладбищем. (Опричнина занимала территорию от Кропоткинской набережной до левой стороны Большой Никитской улицы (ныне улица Герцена.)

В наше время, в начале 30-х годов, при разборке церкви Похвала Богородице на Кропоткинской набережной (близ дома № 45/1) неподалеку от бывшего подворья Малюты Скуратова обнаружили глубоко под землей каменный склет якобы самого хозяина подворья. По преданиям, от подворья Скуратова тайные подземные ходы вели к Кремлю и к Ваганьковскому холму, где некогда находился двор Ивана Грозного, а ныне возвышается дом Пашкова. Кроме того, от скуратовского подворья можно было пройти под землей в район устья Неглинки перед Боровицкими воротами.

Время не пощадило эти подземные ходы, они во многих местах обрушились, след их затерялся. И все же есть все основания предполагать, что некоторые участки этих ходов сохранились до наших дней. Известно, например, что подземный путь из Кремля к Москве-реке существовал до XIX века, когда его в сентябре 1812 года при пожаре Москвы использовал Наполеон с офицерами и гвардией, чтобы выбраться из Кремля и бежать в Петровский дворец. Кто знает, может быть, в подземных ходах бывшего Чертолья, между некогда существовавшим подворьем Малюты Скуратова и Кремлем, захоронена либерея - библиотека Ивана Грозного, хотя никто из историков и археологов ее здесь, за пределами Кремлевского холма, не считая села Коломенского и Александровской слободы, не искал. Но вернемся к событию, свидетелем и невольным участником которого мне довелось быть.

...Однажды, исследуя чертежи храма Христа Спасителя, на одном из них я обнаружил любопытную деталь, на которую обратил внимание начальника отдела, инженера Колыбанова. Конкретно восточная часть храма имела в плане на чертеже дверной проем, обозначенный пунктиром. А на листе, где был изображен разрез стены, дверной проем отсутсгвовал. Колыбанов предположил, что в плане допущена ошибка. Я хотя и согласился с ним, но интерес к непонятному проему не оставил - при высочайшей аккуратности и тщательности, с которой выполнялись чертежи, просто не верилось, что могла быть допущена ошибка.

|

Комментарий к иллюстрации 1: Идея создания а Москве храма в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года опервые была обнародована 25 декабря 1812 года в Вильне в особом манифесте императора Александра I: «В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, в верности и любви и Вере и Отечеству. какими в сии трудные времена превознес себя народ Российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа... Да простоит сей Храм многие века и да курится в нем пред святым престолом Божиим кадило благодарности до позднейших родов, вместе с любовью и подражанием к делам их предков». Гравюра 1867 года (слева сверху). «Вид на храм Христа Спасителя с набережной от улицы Ленивки».

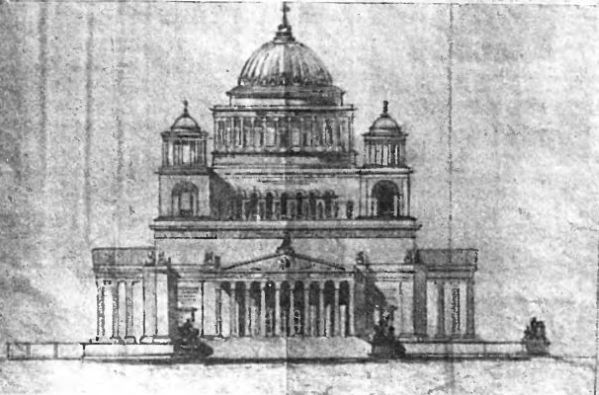

Комментарий ко второй иллюстрации: На конкурсе, проведенном в 1815 году, первое место завоевал проект профессионального живописца А. Л. Витберга (1787-1855). Он самостоятельно ускоренным образом изучил архитектуру и представил проект величественного огромного ансамбля с Храмом-Пантеоном Славы, превосходящего своими размерами собор Святого Петра в Риме. По замыслу Витберга, три элемента ансамбля: линия, круг и крест, составлявшие гармоничное единство, должны были с высоты птичьего полета читаться как символический знак. Тем самым зодчий, по мнению Александра I, воплотил триединство Тела, Души и Духа. Главное здание предполагалось трехъярусным с галереями на нижнем ярусе, где на стенах намечалось поместить хронику войны 1812 года с именами всех до единого погибших воинов. По краям галереи планировалось установить памятниии из отбитых у неприятеля пушек. Намечалось также устроить величественные спупени от храма и набережной вдоль Москвы-реки.

На снимке: проект храма Христа Спасителя. Архитектор А. П. Витберг. 1816 год (прямо сверху ).

|

Проходили дни, недели, месяцы. Пришлось заняться другими неотложными делами, но подробность, замеченная мною на чертеже - обозначенная пунктиром скрытая дверь в цокольной стене храма, - не забывалась, наводя на размышления о подземных тайниках под храмом. Тем временем грандиозный храм Христа Спасителя 5 декабря 1931 года был взорван,-образовался огромный террикон из обломков, который рабочие разбирали почти полтора года. Затем территория, которую занимал храм, превратилась в почти горизонтальную площадку с оставшимися после взрыва цокольными стенами и надцокольным перекрытием.

Как-то я, выполняя очередное срочное задание, задержался на работе. Закончив дело поздним вечером, не пошел домой, а направился через служебную калитку на территорию бывшего храма. Здесь в это время, кроме нескольких рабочих, готовивших инвентарь для разборки остатков храма, да сторожевой охраны, распивавшей чай в караульном помещении, никого не было.

Подойдя к восточной цокольной стене, с которой уже была снята гранитная облицовка, я внимательно осмотрел ноздреватый известняк, но не обнаружил каких бы то ни было признаков "чертежной" двери, Мысленно представляя себе, где следует искать эту дверь, я стал простукивать известняковые камни цоколя металлическим закладным стержнем, найденным в остатках здания. Приглушенный звук свидетельствовал о сплошной каменной кладке. Но в каком-то месте этот звук изменился - стал отличаться от того, что слышался ранее. Несколько сильных ударов по стене подтвердили предположение: в толще цоколя - пустота, может быть, тот самый потайной вход.

Вспомнились таинственные подземные ходы под древними кремлевскими теремами и палатами, о которых еще в школьные годы было немало читано. В памяти всплывало загадочное исчезновение ценнейших старинных книг из библиотеки царя Ивана Грозного. Так, может, разгадка тайны, интересующей меня (и не только меня), находится за этой стеной?!

|

|

В конкурсе иа проектирование храма Христа Спасителя участвовал выдающийся русский зодчий В. П. Стасов, предложивший соорудить мощное одноглавое здание со звонницами по углам второго яруса, окруженное с трех сторон мощными десятиколонными портиками. Хотя идея Стасова была отвергнута, зодчего назначили консультантом строительства храма, и Стасов посоветовал Витбергу, назначенному начальником строительства, выбрать для расположения памятника Воробьевы горы.

На снимке: проект храма Христа Спасителя. Архитектор В. П. Стасов. 1830-е годы.

|

Однако разборка прочной стены храма, сложенной из камня на известковом растворе с яичным белком (так считали опытные строители), в толще которой, по моему предположению, был сокрыт потайной вход, одному не по силам. Посвящаю в тайну "пунктирного" входа молодого инженера Бориса Коноплева, советуюсь о предстоящих действиях, предлагаю принять в них участие.

Борис Коноплев в тресте "Дворецстрой" ведал осветительной техникой на площадке с руинами бывшего храма. Через много лет, уже в наши дни, Борис Николаевич Коноплев работал заместителем генерального директора и главным инженером киностудии "Мосфильм", преподавал во ВГИКе, был избран вице-президентом Международного общества кинотехники, стал заслуженным деятелем науки и техники РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР. Именно он, когда судьба через много лет вновь свела нас при подготовке Олимпийских игр в 1980 году, говорил мне: "А нашу с тобой историю, Аполлос Феодосьевич, ты обязательно опиши! Какой из нее киносценарий бы получился!.."

...На следующий день, встретившись у служебной калитки, мы с Борисом прошли к загадочной цокольной стене. Среди немудреных строительных инструментов, оставленных рабочими, отыскали ломик. Для верности я еще раз простучал стену, определив поточнее расположение таинственного места, и мы приступили к работе.

После удаления нескольких камней в образовавшейся бреши обнаружился кусок железной поверхности. Увидев это, мы с еще большей энергией стали удалять маскировочную кладку, которая удивительно легко поддавалась разборке. Вскоре обнаружилась невысокая железная дверь, запертая на внутренний замок. Борис вставил в замочную скважину прихваченную на случай отмычку и стал вращать ее по ходу часовой стрелки. Железная щеколда, поддаваясь со скрежетом, туго сдвинулась с места. Медленно, с пронзительным скрипом заржавевших петель распахнулась тяжелая дверь, открыв мрачное, казавшееся бездонным подземелье, повеявшее холодом, затхлостью и тленом. По спине у меня пробежал холодок. Бориса тоже, как он признался позднее, охватила оторопь. Но ожидавшие нас таинственность и неизведанность пересиливали страх. Чутье подсказывало, что во тьме кроется какая-то тайна.

|

|

12 октября 1817 года состоялась торжественная закладка храма иа Воробьевых горах. Вскоре началось само строительство. Его осложнили различные административно-хозяйственные неурядицы, а также инженерные проблемы. Строители, например, не позаботились своевременно укрепить склоны Воробьевых гор, подверженных оползням. В 1827 году строительство было прекращено. Витберга, обвинив в халатности и казнокрадстве, сослали в Вятку, где зодчий близко сошелся с находившимся там же а ссылке А. И. Герценом, и хотя проект Витберга был признан практически неосуществимым, а избранное место неподходящим для строительства монументальных зданий, архитектор продолжал работать над Храмом-Пантеоном, устраняя допущенные просчеты.

На снимке: бронзовая закладная доска храма на Воробьевых горах.

|

Борис осветил вход карманным фонариком, и мы увидели уходящие вниз каменные ступени крутой лестницы. Плотно закрыв за собой дверь на засов и проверяя прочность ступеней, мы осторожно стали спускаться, Борис шел впереди, подсвечивая путь фонариком, я с ломиком в руках - следом за ним.

Миновав тридцать четыре ступени (их счет вели аккуратным образом), мы очутились в добротном тоннеле примерно метровой ширины и высотой более человеческого роста. Стены и свод тоннеля были добротно облицованы известняком, каменный пол устроен в виде лотка. Вокруг царила мертвая тишина, лишь наши шаги нарушали безмолвие подземелья. Мы двигались вперед, напряженно всматриваясь в мрачную тьму тоннеля. Вдруг впереди появилась стена, перегораживающая тоннель. По мере приближения к ней обнаружились тоннели, ведущие в стороны. Левый, по моим соображениям, направлялся в сторону Кремля, правый - в направлении Соймоновского проезда. Не советуясь, свернули в левый, явно древний тоннель шириной не более 70 сантиметров, облицованный потемневшим от времени известняком, с глубокими черными расщелинами в своде. Вероятно, сквозь них во время взрыва храма просыпался песок, образовав на полу конусообразные кучки.

Мы не спеша продвигались вперед. Вскоре стал ощущаться недостаток кислороде, дышать становилось все труднее. Чем дальше шло продвижение, тем более напрягались нервы, обострялся слух, обоняние улавливало малейшие оттенки запахов. Беспокоила мысль: а что, если в тоннеле окажется углекислый газ?!

Неожиданно Борис замер как вкопанный, я же буквально налетел на него, Бориса внезапно остановила горизонтальная ниша в тоннельной стене справа. В глубине ниши виднелись какие-то предметы темно-желтого цвета. Рассмотрев их внимательнее, мы поняли, что это человеческие кости с остатками ржавых цепей. Тут же покоились два черепа с черными провалами глубоких глазниц. Переведя свет фонарика на противоположную стену, мы обнаружили в высокой вертикальной нише стоящий во весь рост огромный скелет с длинными распростертыми костями рук, словно распятыми на кресте. Кости держались на ржавых цепях, прикрепленных к стенке ниши. Желтый череп, закрепленный в железном кольце, вделанном в стену, склонился вниз.

|

|

В 1829 году снова возник вопрос о строительстве в Москве храма в память 1812 года. 10 апреля 1832 года император Николай I утвердил проект архитектора К. А. Тона - автора многочисленных сооружений о обеих столицах, в том числе Большого Кремлевского дворца в Москве. Для строительства храма было выбрано новое место на берегу Москвы-реки с тем, чтобы включить новое здание в историческую ткань города для непосредственной переклички с Кремлем - историческим и градостроительным центром Москвы. Прототипами храма Христа Спасителя послужили Успенский и Архангельский соборы в Кремле. Но в то же время здание не стало их копией. Храм Христа Спасителя был задуман крестообразным в плане зданием с центральным большим куполом, опирающимся на четыре столба, и колокольнями-куполами по углам. 10 сентября 1839 года о присутствии царствующего императора Николая I и будущего - Александра II была произведена торжественная закладка нового храма. С Воробьевых гор доставили закладную доску, а также большой камень. К ним присоединили крестообразную вызолоченную плиту с надлежащей записью о закладке нового здания и мраморные плитки с именами высоких гостей, кроме того, 30 золотых полуимпериалов, 24 пятизолотиика, 60 четвертаков и столько же двугривенных, пятиалтынных и гривенников.

На снимке: проект храма Христа Спасителя. Фасад. Архитектор К. А. Той.

|

В оцепенении смотрели мы на останки неведомых узников, брошенных в подземелье по чьей-то злой воле, может быть, самого Малюты Скуратова. В этот момент в руке Бориса заколебался свет фонарика. Зашевелились тени, создавая впечатление, что череп качается, словно укоряя нас в том, что нарушен его вечный покой. В ту же секунду фонарик погас. Со всех сторон надвинулась страшная тьма. Борис инстинктивно прижался ко мне. Те секунды, которые потребовались, чтобы достать из кармана другой фонарик, показались долгими минутами, хотя мы были, как говорится, не из робкого десятка. Но вот луч фонарика вновь осветил подземелье. Неожиданно над нами послышался глухой нарастающий гул, напоминающий шум морского прибоя. Он отвлек внимание от ужасного зрелища. Осветив свод тоннеля, мы увидели, как сквозь глубокие щели меж известняковыми камнями струится песок. В следующее мгновение показалось, что от нарастающего грохота ветхий свод вот-вот рухнет и похоронит нас навсегда в подземелье. Однако свод остался цел и невредим, а шум наверху стал стихать. Мы поняли, что находимся под улицей Ленивкой, по которой ходит трамвай.

Желание приобщиться к великим тайнам прошлого неудержимо тянуло вперед, и мы, несмотря на недостаток кислорода, на риск оказаться заживо погребенными в подземелье, направились дальше.

Через несколько шагов в правой стороне тоннеля обнаружили прямоугольное углубление, напоминавшее дверной проем. Поравнявшись с ним, мы увидели железную дверь, покрытую, словно лишаями, ржавыми пятнами. Борис, как и первый раз, просунул в замочную скважину отмычку, попробовал ее вращать, но отмычка уперлась во что-то за дверью, замок не открывался, дверь оставалась запертой. Решили взяться за ломик. Но прежде внимательно осмотрели дверь и обнаружили, что свод над ней, сложенный из больших камней, всей своей тяжестью придавил притолоку. Применение силы в данном случае неминуемо привело бы к обвалу свода и всей толщи земли над ним, похоронив нас навсегда в недрах древнего Чертолья.

Мы стояли перед недоступной дверью и не знали, что предпринять. И тут у меня снова погас фонарик. Мы опять оказались в жуткой темноте. К счастью, у предусмотрительного Бориса оказались спички (хотя оба не курили). То и дело чиркая о коробок спичками, кое-как освещая путь, мы побежали к выходу, словно за нами гнались погребенные в тоннеле мученики.

|

|

Огромное здание потребовало устройства надлежащего фундамента. Для того, чтобы подготовить котлован, пришлось углубиться на 10-13 метров и вынуть почти 107 тысяч кубометроо грунта. Бутовый камень доставляли из села Григорова в окрестностях Москвы и укладывали слоями. Для наружных стен толщиной в 302 сантиметра и внутренних в 142 сантиметра израсходовали 40 миллионов кирпичей. Примерно 27,3 тысячи квадратных метров поверхности стен облицевали светлым намнем из села Протопопова Коломенского уезда. Этот подмосковный мрамор отличался однородностью, плотностью, твердостью и ровным изломом. Цокольную часть здания облицевали мелкозернистым финским гранитом темно-красного цвета. Из такого же гранита были сделаны крыльца с четырех сторон храма. Устройство главного купола диаметром свыше 25 метров закончилось в 1849 году. Высота барабана с крестом составила более 38 метров. Главный купол, как и другие главы храма, одели нрасной медью и позолотили с помощью гальванопластики, на что ушло свыше 400 килограммов золота. Собор получил 14 колоколов общим весом 424,8 тонны. Главный колокол диаметром свыше 3,55 метра весил свыше 2,6 тонны. В 1860 году со здания были сняты наружные леса.

В сооружении храма, кроме Тона, участвовали также архитенторы А. И. Резанов, Д. С. Каминский, С. В. Дмитриев, В. А. Коссов, Д. И. Гримм, Л. В. Даль и другие. Возведение храма стало своеобразной школой мастерства, где проходили практику многие молодые живописцы и зодчие. По периметру фасадов храма иа уровне порталов был устроен мраморный горельефный пояс с изображением сцен из священной и русской истории - всего 48 наружных горельефов. Кроме того, в дверных арках поместили 34, а на самих дверях — 17 горельефов. К 1881 году устроили набережную, иа площади возле храма установили фонари и закончили внутреннюю отделку здания. Несколько ранее новому храму было присвоено наименование «Кафедральный во имя Христа Спасителя собор».

26 мая 1883 года произошло освящение храма в присутствии императора Александра III. Процессия из нового здания направилась в Успенский собор, затем вернулась назад и обошла с крестным ходом вокруг храма Христа Спасителя в сопровождении ружейно-пушечного салюта, оркестровой музыки и колокольного звона по всей Москве. В тот же день был обнародован манифест, где, в частности, возвещалось: «...Да будет сей храм во все грядущие роды памятником милосердного промысла Божия о возлюбленном Отечестве нашем в годину тяжкого испытания, памятником мира после жестокой брани предпринятой... не для завоеваний, но для защиты Отечества от угрожающего завоевателя...»

На снимке: храм Христа Спасителя. Фото начала XX века.

|

Покинув подземный ход, мы заперли отмычкой входную дверь, наскоро заложили ее известняком и замаскировали строительным мусором.

Закончив эту операцию, мы не спеша обошли территорию бывшего храма и, сориентировавшись на местности, решили, что наш подземный ход ведет к Кремлю. С этими мыслями мы уселись на ступени полуразрушенной широкой лестницы, спускавшейся от бывшего храма к Москве-реке. Для нас было очевидно, что обнаруженный нами подземный ход соединял подворье Малюты Скуратова, находившееся в древнем Чертолье, с палатами Ивана Грозного в Кремле. Спустя столетие после смерти Грозного государев дьяк Василий Макарьев, выполняя тайное поручение правительницы Софьи Алексеевны, наверняка пробирался из Кремля по этому ходу и заметил в одном из отсеков сундуки с книгами.

Ответвление же хода мимо ржавой железной двери, которую нам не удалось открыть, по всей вероятности, ведет к Ваганьковскому холму, где в свое время располагался двор Ивана Грозного, то есть к современному дому Пашкова. Но еще известно, что из Кремлевского подземелья был проложен подземный ход до Большого Харитоньевского переулка, где находился Сокольничий дворец Ивана Грозного, а потом каменные палаты князей Юсуповых. В этом доме находится Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ).

Мы не без основания предполагали, что наше неожиданное открытие никому не известных подземных ходов (чертежей их не существовало) может привести к нахождению легендарной либереи Ивана Грозного или к другим замечательным историческим находкам.

|

|

Центральная часть храма посвящалась Рождеству Христа Спасителя. Левый северный придел храма - князю Александру Невскому. правый южный придел - святителю и чудотворцу Николаю. Западное крыло храма посвящалось деятелям русской церкви, распространявшим и укреплявшим православную веру в России. Во внутрь храма вели 12 дверей. Помещение освещалось 60 окнами. Общий внутренний объем храма составлял 102,5 тысячи кубометров. Внутренняя отделка храма отличалась гармоничным сочетанием орнамента, живописи, мраморной облицовки и бронзового литья. Главный иконостас храма представлял собой беломраморную восьмигранную часовню с орнаментом и инкрустацией разных пород мрамора. Часовня венчалась сужающимся кверху бронзовым вызолоченным шатром. Шесть живописных работ для алтарной части выполнил В. П. Верещагин, однофамилец известного русского баталиста. Кроме того, в алтарной нише находилась огромная нартина «Тайная вечеря» Г. И. Семирадсного. Нижнюю часть центрального купола расписывал Ф. А. Бруки. Здесь же в центральной части находились работы А. И. Корзухина. 3 фрески для южного и западного приделов исполнил К. Е. Маковский. Для этих же приделов четыре фрески создал И. М. Прянишников. Тема четырех живописных работ В. И. Сурикова в западном приделе - первые четыре Вселенских православных собора. Интерьер собора украшали неснольно сотен живописных работ известных художников того времени. Уцелело менее десятка этих произведений, которые хранятся в запасниках Третьяковской галереи и Исторического музея. Боновые коридоры здания были облицованы 177 мраморными плитами со сведениями о всех сражениях и боевых эпизодах Отечественной войны 1812 года, с именами всех убитых, раненых и награжденных воинов, а также с приказами по армиям.

На снимке: главный иконостас алтарной части храма Христа Спасителя, занимавшей более двухсот квадратных метров.

|

Словом, мы решили сообщить обо всем известному археологу И. Я. Стеллецкому, который вел поиски библиотеки Грозного с 1913 года. Кроме того, я предложил познакомить с нашими открытиями управляющего "Дворецстроя". Борис возразил:

- Упаси бог, управляющий тут же доложит "высокому начальству", и тогда мы не увидим подземелья как своих ушей. Ведь ходы ведут под Кремль, так что пока, кроме Стеллецкого, никому об этом говорить не надо.

Довод Коноплева показался вполне убедительным, тем более что вспомнились случаи доноса управляющего непосредственно "высокому начальству" на неугодных ему инженеров, минуя начальника Управления строительства Дворца Советов.

Находясь под впечатлением от необычайной экскурсии по древнему подземелью, мы долго сидели на теплых, нагретых солнцем каменных ступенях в тот памятный летний вечер 1933 года. Мимо нас плавно несла свои воды Москва-река. Лишь изредка шлепал небольшой буксир с громадной баржей да одинокие лодки шмыгали под старым Каменным мостом.

Когда часы на Кремлевской башне пробили десять раз, я предложил другу искупаться. "Смоем с себя пыль веков!" - смеясь, согласился Борис, и мы не спеша спустились к Москве-реке в том месте, где была сооружена временная пристань "Дворецстроя"...

В течение следующего дня, пока я выяснял, что археолог Стеллецкий находится в какой-то командировке вне Москвы, Борис готовил на строительной площадке крепление для установки под осевшим сводом над железной дверью в тоннеле, припасал железные скобы и складывал заготовки неподалеку от замаскированного входа в подземелье.

Вечером мы вновь отправились на стройплощадку. Вскрыли замаскированную дверь, перенесли материалы в тоннель, прихватив с собой топор, ножовку, ломик и фонарь "летучая мышь". В этот раз Борис предусмотрительно взял маленький пистолет (помнится, системы Коровина), засунув его во внутренний карман пиджака.

Столь основательно подготовившись к предстоящей экспедиции, мы решили сперва обследовать правый рукав тоннеля, ведущий, как предполагалось, в сторону Соймоновского проезда. Дойдя до развилки, свернули направо. Здесь свод и стены тоннеля оказались куда более добротными.

Яркий свет керосинового фонаря позволял идти уверенным шагом вперед. Вскоре воздух в тоннеле заметно посвежел, дышалось легко, чувствовалось, что поблизости имеется какая-то отдушина. Прошли еще десятка два метров, и впереди справа на темном фоне тоннельной стены появилось небольшое, едва заметное пятно света, проникавшего через большой проем слева в стене. Заглянув в этот проем, мы опешили от неожиданности. По ту сторону тонкой кирпичной стенки находилось обширное подземное помещение в виде квадратной залы с выходом в огромную овальную трубу, в конце которой сверкала освещенная вечерними лучами солнца золотистая водная гладь...

От волнения у обоих захватило дух. В первые секунды никто не мог произнести ни слова. Потом у меня мелькнула неожиданная мысль, которую я высказал Борису:

- Не это ли выход к Москве-реке, по которому Наполеон во время пожара в Москве выбирался из Кремля, чтобы бежать в Петровский дворец?

- Вполне возможно. Может быть, этот древний подземный ход к реке во время сооружения храма поместили для маскировки в трубу?-предположил Борис, входя через проем в убежище. Я последовал за ним.

Помещение с глухими кирпичными стенами венчал высокий сводчатый потолок. Выходящая из помещения труба располагалась на уровне пола и имела диаметр в поперечнике более метра. Ее кирпичная облицовка сильно отличалась от древней кладки.

|

|

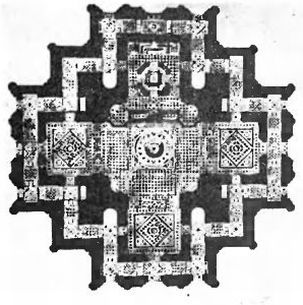

Пол о здании представлял собой разноцветный ковер, где в разнообразных вариациях сочетались круги, звезды, шашки и другие фигуры из лабрадора, шохонского порфира и разных пород итальянского мрамора.

На снимке: план пола храма Христа Спасителя.

|

Особенно примечательным в нашем открытии было то, что храм Христа Спасителя, оказывается, соединялся подземным ходом с Кремлевским подземельем и через обнаруженное нами помещение - с Москвой-рекой. Стена, отделявшая тоннель от этого помещения, маскировочная - толщиной всего в полкирпича. Ее нетрудно в случае необходимости разобрать и через трубу выбраться к Москве-реке.

Борис обратил внимание на еще одну конструктивную особенность. В основании маскировочной стенки просматривалась сводчатая перемычка с полуовальным сквозным проемом диаметром в поперечнике не менее полуметра. От него через все подземное убежище к трубе пролегал лоток, соединенный с желобчатым полом тоннеля.

- Желоб вроде предназначен для стока грунтовых вод, - снова предположил Борис.

- Однако дренажных устройств в тоннеле нет, - заметил я.

- Да... - протянул мой друг, освещая фонарем темный угол слева от трубы, в котором лежало несколько коротких деревянных кругляков.- Здесь хранилась лодка,- убежденно воскликнул Борис. Действительно, нетрудно было предположить, что кто-то имел возможность пробираться сюда по подземному ходу из храма; предварительно разобрав легкую кирпичную перегородку, выкатывать лодку на кругляках по трубе к реке и незаметно скрываться.

И тут в противоположном углу помещения мы заметили железные скобы в стене, доходящие до перекрытия, в котором чернела круглая горловина. Осветив ее фонариком, разглядели в глубине люк, закрытый крышкой наподобие тех, какие имеются в смотровых водопроводных колодцах. Становилось все более очевидным, что подземное помещение, куда мы попали, было построено в ходе сооружения храма.

И еще одна неожиданность подстерегала нас. Осветив фонариком пыль на полу у пролома, Борис обнаружил, кроме наших следов, отпечатки чьих-то больших сапог.

- Здесь уже побывали какие-то люди! - воскликнул Борис.

- Выходит, они проломали проход в стене, опередили нас и, может быть, что-то нашли, А вошли они, надо полагать, через люк и опустились сюда по скобам, - предположил я.

- Куда же ведет этот люк? Может быть, стоит подняться и попробовать открыть крышку?

Не успели мы обменяться мнениями, как неожиданно из трубы донесся ясный всплеск воды. Это нас насторожило. Чтобы не выдать себя, мы погасили керосиновый фонарь, заглянули в трубу и увидели, как в ее просвете со стороны реки показались лодка и силуэты людей. Один из них ловко перебрался в трубу, придерживая в руке фонарь. За ним последовал второй. Первый зажег фонарь, и они стали проворно продвигаться по трубе. Уверенные действия людей говорили о том, что они тут не впервые и проникают не через люк, как я предполагал, а с Москвы-реки. Продвигаясь вперед, незнакомцы о чем-то тихо переговаривались. Слова звучали неразборчиво - труба искажала звуки, да и длина ее была более сотни метров.

Интуитивно почувствовав, что с незнакомцами встречаться рискованно, мы бесшумно вернулись в тоннель. Я, подсвечивая, побежал к выходу, чтобы сообщить охране о неведомых незнакомцах, Борис же, вооружившись пистолетом, отступил в глубину тоннеля, чтобы следить за действиями незнакомцев до прибытия охраны...

|

|

В составе Совета строительства Дворца Советов, высказавшегося за снос храма Христа Спасителя, были многие видные архитекторы того времени. Когда решение о сносе храма было утверждено высшими инстанциями, в стенах и в теле внутренних колонн здания специалисты «Союзвзрывпрома» подготовили шпуры, начинили их взрывчаткой, к которой подвели электрические детонирующие шнуры. Вокруг храма поставили высокий забор с защитным козырьком. Из близлежащих кварталов выселили людей в другие дома. Установили сейсмографические приборы для регистрации силы взрыва и возможных колебаний почвы.

В субботу 5 декабря 1931 года в 12 часов дня был произведен первый взрыв, которым удалось подорвать лишь одну колонну. Остальные три столба по-прежнему поддерживали купол. Через полчаса произвели более мощный взрыв, который разрушил еще одну колонну, стоявшую по диагонали к уже взорванному столбу. Две же оставшиеся колонны продолжали удерживать купол. После второго взрыва руководителям «Союзвзрывпрома» позвонил один из членов правительства, лично наблюдавший за ликвидацией храма в бинокль с Боровицкого холма, и пригрозил строгой карой за неудачи. Техник, ноторый произвел два первых взрыва, сославшись на нездоровье, поспешил восвояси. Третий, самый сильный и последний для главного купола взрыв поручили выполнить случайно подвернувшемуся молодому рабочему, который не ведая, что творит, повернул ручку взрывной машинки.

На снимке: макет храма Христа Спасителя, выполненный в XIX веке.

|

В тот же вечер ввиду чрезвычайных обстоятельств управляющий трестом "Дворецстрой" Липовский приказал опечатать железную дверцу в цокольной стене храма, установив возле нее круглосуточную охрану. Вход в трубу из подземного помещения к Москве-реке заложили кирпичом.

Кроме того, управляющий трестом решил меня и Бориса за самовольное вторжение в подземелье подвергнуть аресту. Однако начальник управления строительства Дворца Советов В. М. Михайлов (репрессирован и расстрелян 26 сентября 1937 года), отклонив это предложение, ограничился устным выговором.

Вскоре группе ученых, среди которых был и вернувшийся из командировки археолог Стеллецкий, объявили, что в подземных ходах произошел обвал, они опасны для жизни и не представляют исторического и археологического интереса для научных исследований. Тайна подземелья древнего Чертолья осталась нераскрытой.

В заключение уместно вспомнить о подземном ходе, недавно обнаруженном археологической разведкой Музея истории Москвы, под знаменитым домом Пашкова. Древний подземный ход, который мы с Борисом Николаевичем (ныне покойным) не исследовали до конца, остановившись у заворожившей нас ржавой железной двери, вел как раз к холму, то есть к дому Пашкова.

Кто знает, что скрыто за той ржавой железной дверью подземного хода, ведущего к Кремлевскому холму? Может быть, там в каком-то отсеке стоят сундуки с замками, которые когда-то видел государев дьяк Василий Макарьев?

Ведь наткнулись же метростроевцы при проходке тоннеля под проспектом Маркса в 1979 году на арсенал старинного оружия времен Ивана Грозного. А вот теперь археологи обнаружили подземный ход под домом Пашкова. Это ли не символично?!

Опубликовано:

20 января 2019 г.

|