|

Авторы:

Е. Грановский, А. Дашьян (г. Москва)

Стр. 16

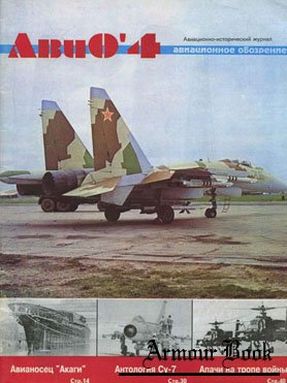

В составе военно-морских флотов времен второй мировой войны авианосцы были одним из самых молодых классов кораблей. Линкоры, крейсера, эсминцы, подводные лодки на рубеже 30-40-х уже имели богатую историю боевого применения и получили всеобщее признание, тогда как авианесущие корабли пока оставались на втором плане. Недооценившим возможности морской авиации пришлось горько раскаяться. Показательно, что войне на Тихом океане положил налет японской палубной авиации на Перл-Харбор. Важную роль в этой операции сыграл флагманский авианосец вице-адмирала Нагумо – легендарный «Акаги».

Своим появлением на свет «Акаги» обязан Вашингтонской конференции 1922 г., ограничившей размеры и суммарное водоизмещение линейных кораблей пяти ведущих морских держав. Япония, вынужденная отказаться от пяти уже заложенных гигантских линкоров и линейных крейсеров амбициозной кораблестроительной программы «8+8», в соответствии с параграфом 9 договора получила право использовать корпуса двух линейных крейсеров («Акаги» и «Амаги») для достройки их в качестве авианосцев. Оба корабля находились примерно в 48% степени готовности. До ратификации договора в августе 1923 г. все работы на них, как и на остальных кораблях, попадающих под ограничения, были приостановлены, а более чем годовую передышку использовали для проработки проекта переоборудования.

Своим появлением на свет «Акаги» обязан Вашингтонской конференции 1922 г., ограничившей размеры и суммарное водоизмещение линейных кораблей пяти ведущих морских держав. Япония, вынужденная отказаться от пяти уже заложенных гигантских линкоров и линейных крейсеров амбициозной кораблестроительной программы «8+8», в соответствии с параграфом 9 договора получила право использовать корпуса двух линейных крейсеров («Акаги» и «Амаги») для достройки их в качестве авианосцев. Оба корабля находились примерно в 48% степени готовности. До ратификации договора в августе 1923 г. все работы на них, как и на остальных кораблях, попадающих под ограничения, были приостановлены, а более чем годовую передышку использовали для проработки проекта переоборудования.

1 сентября 1923 г. случилось событие, поставившее крест на дальнейшей судьбе «Амаги» - сильнейшее землетрясение разрушило корпус линейного крейсера. Восстановительный ремонт был признан нецелесообразным, тем более, что на верфи в Йокосуке ожидал решения своей участи недостроенный линкор-сверхдредноут «Кага», который занял место «Амаги».

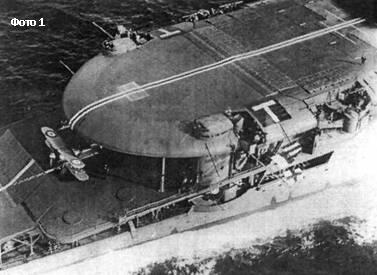

Надо отметить, что корабли дредноутского класса переоборудовались в авианосцы не только в Японии. В 20-е годы это явление приобрело широкие масштабы. Тон здесь задавали англичане, еще в ходе первой мировой войны начавшие эксперименты с «забракованным» флотом легким линейным крейсером «Фьюриес». В 1917-1925 гг. корабль выдержал три модернизации, в ходе которых он последовательно лишался своих крейсерских атрибутов, пока, наконец, не приобрел окончательный облик «плавучего гаража» - две полетные палубы, основная верхняя примерно в три четверти длины авианосца и короткая нижняя – в носовой части корабля, предназначенная для взлета истребителей (см. фото 1). Судьбу «Фьюриеса» разделили еще два британских линейных крейсера – «Корейджерс» и «Глориес». Кроме того, в авианосец переделали линкор «Индия» (он получил новое название «Игл»). В США авианесущими кораблями стали попавшие под ограничения Вашингтонского соглашения линейные крейсера «Лексингтон» и «Саратога», во Франции – сверхдредноут «Беарн».

Официальный заказ на переоборудование линейного крейсера «Акаги» был выдан 19 ноября 1923 г. Работы на нем начались даже раньше и велись достаточно интенсивно, но спустить будущий авианосец на воду удалось лишь в апреле 1925 г., а достройка на плаву затянулась еще на два года. Сказывались изменения, постоянно вносимые в конструкцию, и отсутствие практики создания подобных кораблей – до этого в Японии построили только один небольшой авианосец «Хосе».

Широко использовавшие зарубежный кораблестроительный опыт японцы не изменили себе и в случае с авианосцами. «Акаги» и близкий к нему по типу «Кага» в общих чертах повторяли британский «Фьюриес», но на более крупных японских кораблях в носовой части удалось разместить две взлетные палубы вместо одной – средняя 15-метровая предусматривалась для легких истребителей, нижняя, предназначенная для торпедоносцев, тянулась над носовой оконечностью на протяжении 55 метров. Для облегчения старта тяжелых машин она имела легкий уклон. Верхняя 190-метровая палуба предназначалась в основном для посадки аэропланов.

Теоретически подобная «трехэтажная» схема размещения полетных палуб сулила ряд несомненных преимуществ – устранялась опасность столкновения самолетов при одновременном взлете и посадке. А в случае необходимости поднять в воздух большое число машин это можно было осуществить достаточно быстро, т. к. не требовались лифты для доставки самолетов на полетную палубу – каждый из них выкатывался из ангара прямо на взлетную площадку. На практике же 15-метровая площадка оказалась слишком короткой для истребителей, а 55-метровая – для торпедоносцев. Вследствие этого верхняя палуба приобрела функции единой, служа теперь не только для посадки, но и для взлета тяжелых машин. Истребители стартовали с 55-метровой палубы. Однако по мере принятия на вооружение все более тяжелых самолетов от ее использования пришлось также отказаться из-за недостаточной длины.

У англичан была позаимствована и система продольного аэрофинишера, хотя к этому времени она уже успела показать свою низкую эффективность на «Фьюриесе» и «Хосе», но из-за отсутствия в японском флоте достойной альтернативы пришлось ею оснастить и «Акаги». Аэрофинишер состоял из 60 стальных тросов, натянутых вдоль палубы и поднимавшихся на 15 сантиметров над настилом после того, как самолет касался колесами специальных щитков. Тормозные крюки, находящиеся между колесами под их общей осью, начинали скользить по натянутым тросам – скорость самолета гасилась за счет трения. В дополнение к аэрофинишеру полетная палуба имела не прямой, а горбатый профиль. На протяжении 3/5 длины она шла с уклоном 1,5 градусов в сторону кормы, что уменьшало пробег при посадке. В 1931 г. наконец появился более совершенный поперечный аэрофинишер.

|

|

|

Британский "Фьюриес" послужил прототипом при проектировании японских авианосцев - с него была позаимствована "многоэтажная" компановка. На снимке: истребитель "Флайкетчер" на нижней - истребительной - палубе авианосца. Фото предоставлено А. Маловым.

|

Тяжелая полетная палуба, возвышающаяся на 20 метров над водой, и расположенный под ней огромный двухъярусный ангар существенно снижали остойчивость «Акаги». Для уменьшения «верхнего» веса пришлось пойти на ослабление бронирования. В ходе переоборудования линейного крейсера в авианосец боевую палубу опустили на один ярус ниже, уменьшив ее толщину с 96 до 57-79 мм. А толщину брони бортового пояса сократили в два раза, доведя до 152 мм.

Мероприятия по снижению «верхнего» веса могли дать больший эффект, если бы не 203-мм орудия – дань модной в то время концепции «самодостаточного» авианосца, не нуждающегося в посторонней защите. Высокая скорость позволила бы ему уйти от более сильного врага – линкора, а наличие 203-мм орудий, предельного калибра, определенного Вашингтонским договором для авианосцев и крейсеров, предполагало возможность постоять за себя при встрече с равноценным противником.

Целесообразность оснащения авианосца тяжелыми орудиями уже тогда вызывала сомнения – слишком уж дорогостоящей и уязвимой мишенью в артиллерийском бою он мог оказаться. Опыт авианосных сражений второй мировой войны полностью подтвердил абсурдность этой идеи. Противоборствующие корабельные соединения оставались на удалении, значительно превышавшим максимальные дистанции артиллерийской стрельбы. В случае с «Акаги» решающую роль сыграл факт появления тяжелой артиллерии на его американском современнике «Лексингтоне». Платой за установку десяти 203-мм орудий, из которых четыре размещались в башнях, а шесть – в бортовых казематах, стала перегрузка в 2.5 тысячи тонн. За счет этого стандартное водоизмещение (*1) «Акаги» возросло до 29500 тонн, однако официально оно декларировалось в 26900 тонн – в соответствии с нормами Вашингтонского соглашения.

Энергетическая установка «Акаги» не претерпела каких-либо изменений по сравнению с первоначальным проектом линейного крейсера, но в процессе переоборудования возникла проблема обеспечения эффективного отвода дымовых газов. Примененные на «Хосе» поворачивающиеся трубы оказались не совсем удачными, и на «Акаги» предусмотрели другое решение. Дымоходы всех 19 котлов «Канпон» выводились на правый борт, где объединялись в две трубы. Кожух первой из них не возвышался над уровнем полетной палубы, а загибался под углом 120 градусов. Благодаря этому принудительно охлаждавшийся дым отбрасывался вниз к воде и не застилал полетную палубу во время взлета и посадки самолетов. В остальное же время дым выпускался через вторую трубу, меньшего размера, незначительно выступавшую над полетной палубой. Оказавшись удачной, подобная конструкция труб с загнутым кожухом использовалась впоследствии на большинстве японских авианосцев.

В начале 1933 г. был поднят вопрос об удлинении полетной палубы и ликвидации ставших уже бесполезными носовых взлетных площадок на «Акаги» и «Кага», имевшем аналогичную «трехэтажную» схему. Первым на модернизацию решили поставить «Кага», который помимо более короткой полетной палубы обладал еще и очень неудачными дымовыми трубами и уступал «Акаги» в скорости. Работы велись исключительно быстрыми темпами, и летом 1935 г. корабль передали флоту. В октябре этого же года на модернизацию поставили «Акаги». Несмотря на меньший объем работ, «Акаги» простоял на верфи в три раза дольше, что объяснялось в основном финансовыми затруднениями.

Комплекс изменений в конструкции авианосца заключался в следующем. Полетную палубу настелили теперь по всей длине корабля, удлинив соответственно и ангар. Состав авиагруппы возрос таким образом в полтора раза. Число самолетоподъемников увеличили до трех, а сами они теперь могли поднимать гораздо более тяжелые машины. Лифты подачи боезапаса из погребов, доходившие ранее лишь до ангарной палубы, вывели на полетную палубу. По левому борту корабля появилась небольшая надстройка островного типа. От бесполезных 203-мм орудий отказаться не решились, но их число сократилось до шести (не стало носовых двухорудийных башен). Зато значительно усилилась зенитная артиллерия за счет большого количества 25-мм автоматов.

|

|

|

Американский авианосец "Лексингтон", как и "Акаги", переоборудовался из линейного крейсера и имел 203-мм артиллерию главного калибра. Фото предоставлено А. Маловым.

|

Своевременно произведенная модернизация поставила «Акаги» в один ряд с лучшими авианосцами постройки 30-х – начала 40-х годов, хотя по маневренным качествам, столь важным при уклонении от атак вражеских торпедоносцев, он уступал более новым кораблям своего класса.

Боевое использование авианосцев занимало важное место в военно-морской истории Японии, хотя на первых порах авианесущий корабль рассматривался лишь как полезное дополнение у линейному флоту. В 1928 г. были проведены первые в истории «императорского флота» маневры с участием авианосцев. «Акаги» действовал в составе основной эскадры. Условного противника изображал авианосец «Хосе».

Главным соперником Японии в борьбе за господство в Азии и бассейне Тихого океана считались Соединенные Штаты Америки. Условия Вашингтонского договора официально закрепили постоянное, более чем полуторократное, преимущество их флота. Это вынуждало японцев делать ставку на качественное превосходство своих кораблей и на новые приемы борьбы на море. Существенная роль здесь отводилась морской авиации и авианосцам. Не случайно к началу боевых действий на Тихом океане Япония располагала уже десятью авианосцами, крупнейшими из которых являлись «Акаги» и «Кага», против семи американских.

Не менее ощутимым было превосходство в тактике использования палубной авиации и в подготовке морских летчиков. В отличие от ВИФ Англии и США, авианосцы «императорского флота» действовали подивизионно – по два корабля в каждой дивизии (Коку Сентай) (*2). Для наиболее важных операций шесть ударных авианосцев сводились в 1-й воздушный флот (1 Коку Сентай). Это позволяло осуществлять массированные налеты, в которых участвовало сразу большое число машин. Подразделения палубной авиации обладали отличной слетанностью (*3), а по уровню индивидуального мастерства японские пилоты оставили американцев далеко позади и, по-видимому, не уступали даже летчикам британских «королевских ВМС».

Но даже самые смелые сторонники морской авиации не представляли в полной мере всех ее боевых возможностей. Прошло еще пять месяцев войны, прежде чем состоялось настоящее авианосное сражение в Коралловом море. Наиболее предпочтительным на начальном этапе боевых действий считалось нанести максимальный урон флоту противника и вывести из строя пункты его базирования посредством ударов по портам и береговым объектам. Тем более, что значительный опыт действий морской авиации против берега был уже накоплен японцами в ходе войны с Китаем.

Роль авианосца «Акаги» в этой войне весьма скромна, т. к. главные операции японцев совпали по времени с модернизацией корабля, закончившейся 31 августа 1938 г. В состав флота «Акаги» вернулся только в декабре, проведя осенние месяцы 1938 г. в резерве. В феврале 1939 г. его авиагруппа поддерживала сухопутные войска, сражающиеся в Южном Китае. 26 марта 1940 г. корабль снова отправился в зону боевых действий, на этот раз к юго-восточному побережью Китая, где он находился до 2 апреля…

Атака главной базы Тихоокеанского флота США Перл-Харбор (Гавайские острова) стала для летчиков с «Акаги» первым серьезным испытанием. Разработку плана Гавайской операции (Хавай Сакусен), вдохновителем которого считается сам командующий японским Объединенным флотом адмирал Исороку Ямомото, взял на себя начальник оперативного отдела штаба 1-го воздушного флота капитан 2 ранга Минору Генда.

22 ноября 1941 г. оперативное соединение, выделенное для участия в Гавайской операции, в строжайшей тайне собралось в заливе Хитокаппу (Курильские о-ва). Вице-адмиральский флаг командующего ударным соединением Тюити Нагумо развевался на мачте «Акаги». Помимо шести авианосцев в заливе сосредоточились два быстроходных линкора, два тяжелых, один легкий крейсер и девять эскадренных миноносцев, составлявшие силы прикрытия и охранения(во всех последующих операциях 1-го воздушного флота их состав оставался почти неизменным), а также три подводные лодки и восемь судов снабжения. 26 ноября соединение Нагумо вышло в море и 7 декабря достигло точки подъема самолетов примерно в 230 милях севернее о. Оаху. Решающий час настал. В предрассветной темноте авианосцы развернулись против ветра, и самолеты один за другим начали подниматься в воздух.

|

|

"Акаги" в постройке. Фото предоставлено А. Маловым.

|

Удар осуществлялся двумя волнами. Запуск 183 машин первой волны занял около получаса (05:30 – 06:00, время гавайское). Возглавил ее капитан 2 ранга Мицуо Футида, командир авиагруппы «Акаги», будущий автор книги «Сражение у атолла Мидуэй». С палубы флагманского авианосца стартовало 12 торпедоносцев B5N2 и еще 15 машин того же типа, несших по одной 800-кг бронебойной бомбе (морские 356-мм снаряды с приваренными стабилизаторами), а также 9 истребителей A6M2 «Зеро». На кораблях в Перл-Харборе готовились к поднятию флагов, когда над гаванью неожиданно появились самолеты с японскими опознавательными знаками. В 07:53 радист командирского самолета передал условленный сигнал «Тора-Тора-Тора» - внезапная атака удалась (*4). Любопытно, что это сообщение приняли не только на «Акаги», но и на линейном корабле «Нагато», флагмане Объединенного флота, стоящем на якоре в заливе Хиросима!

Налет начался со штурмовки аэродромов Уиллер и Хикэм и продолжался 35 минут (07:55-08:30). Наибольшего успеха добились бомбардировщики и торпедоносцы с «Кага», взорвавшие линкор «Аризона» и нанесшие тяжелые повреждения линкорам «Оклахома», «Калифорния» и «Уэст Вирджиния». Торпедоносцы с «Акаги», которыми командовал капитан 3 ранга Сигехару Мурата, записали на свой счет шесть торпедных попаданий в «Оклахому» и три – в «Уэст Вирджинию». Все четыре названных линкора затонули.

Вторая волна под командованием капитана 3 ранга Симадзаки поднялась в воздух в 07:15 и появилась над Перл-Харбором около 09:00. Она состояла из 167 самолетов, в том числе 18 пикирующих бомбардировщиков D3A1 (каждый с 250-кг бомбой) и 9 «Зеро» с «Акаги». По первоначальному замыслу пикировщики должны были атаковать авианосцы противника. Но их то как раз в гавани Перл-Харбора и не оказалось. «Лексингтон» и «Энтерпрайз» выполняли задачу по доставке самолетов на Мидуэй и Уэйк, «Саратога» находился в районе западного побережья США. Другие американские авианосцы действовали в Атлантике. Поэтому японские летчики сами выбирали себе цели среди кораблей, которые оставались невредимыми или получили незначительные повреждения от первой волны. Так, авиагруппа «Акаги» дополнила свой боевой счет одним попаданием 250-кг бомбы в легкий крейсер «Рэлей» и двумя – в эсминец «Шоу». Еще несколько бомб разорвалось вблизи линкора «Мэриленд».

К 10 часам утра все закончилось. В 11:30 по флажковому сигналу с «Акаги» соединение Нагумо взяло курс на северо-запад и двинулось в обратный путь. Итог нападения был ошеломляющим. Японские летчики вывели из строя 8 линкоров,3 крейсера, 3 эсминца и ряд других кораблей и лишили противника превосходства в силах. На аэродромах и в воздухе они уничтожили 188 американских самолетов и 159 повредили. Но счастливое стечение обстоятельств спасло от гибели американские авианосцы, без потопления которых победа не могла считаться полной. Не догадались японцы и разбомбить резервуары с корабельным топливом. Сама е палубная авиация 1-го воздушного флота потеряла 29 машин, и еще 109 самолетов вернулись на авианосцы поврежденными. Для авиагруппы «Акаги» эти цифры составили соответственно 5 и 23 машины, причем во время атаки первой волны был сбит только один торпедоносец.

ПРИМЕЧАНИЯ

1.

Стандартное водоизмещение – масса корабля со всеми устройствами, вооружением, но без запасов топлива, смазочных материалов и питательной воды для котлов.

2.

Единый термин «Коку Сентай» в соответствии с установившейся у нас традицией переводится с японского применительно к кораблям как «дивизия авианосцев», а применительно к их палубной авиации – как воздушная флотилия.

3.

Последнее относится к подразделениям 1-й и 2-й воздушных флотилий. «Молодые» авиагруппы 5-й воздушной флотилии, базировавшиеся на новейших авианосцах типа «Секаку» по уровню своей подготовки значительно отставали от «ветеранов».

4.

«Тора» в переводе с японского «тигр». Капитан 2 ранга Футида родился в год тигра – 1902 г.

Опубликовано:

11.7.2017 г.

(26.03.2019, 29.11.2019)

|