|

Гангут, "Гангуты", Гангутцы

События, корабли, люди

(К 280-летию сражения при Гангуте)

Стр.3

1.

Краткий экскурс в историю

По страницам документов Петровской поры

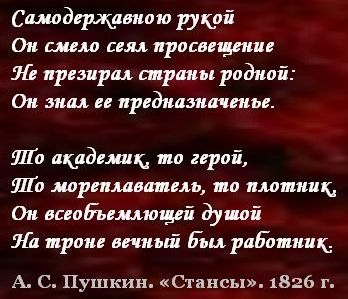

Начавшись с поражения русских войск 19 ноября 1700 г. в бою со шведами под Нарвой, она, благодаря энергии, упорству и многогранным способностям Петра в военном, дипломатическом и многих иных искусствах, продолжалась с неизменной конечной пользой для отечества.

Судите сами, захватив после двухнедельной осады и упорного 12-часового штурма осенью 1702 г. крепость Нотебург (старинная русская крепость Орешек) на маленьком острове у выхода Невы из Ладожского озера. Петр, после того как «зело жестокий сей орех был счастливо разгрызен», а крепость переименована в Шлиссельбург (город-ключ), действительно открыл этим ключом путь в неприятельские земли.

Очистив берега Невы от противника и дойдя в конце апреля до ее устья, после упорного боя, Петр взял на правом берегу реки крепость Ниеншанц, выиграв попутно и первое сражение на воде, когда два шведских корабля, не зная о падении Ниеншанца, вошли 5 мая в Неву. Петр на 30-ти простых лодках, экипаж которых был вооружен только ружьями и глиняными гранатами, атаковал эти корабли, имевшие на своих бортах 18 пушек. Разделив лодки на две группы, одной из которых командовал он сам, а другой князь А. Меньшиков, царь с двух сторон блокировал корабли, закрыв им выход обратно в море, и, взяв на абордаж, в жестокой схватке принудил противника к сдаче.

Очистив берега Невы от противника и дойдя в конце апреля до ее устья, после упорного боя, Петр взял на правом берегу реки крепость Ниеншанц, выиграв попутно и первое сражение на воде, когда два шведских корабля, не зная о падении Ниеншанца, вошли 5 мая в Неву. Петр на 30-ти простых лодках, экипаж которых был вооружен только ружьями и глиняными гранатами, атаковал эти корабли, имевшие на своих бортах 18 пушек. Разделив лодки на две группы, одной из которых командовал он сам, а другой князь А. Меньшиков, царь с двух сторон блокировал корабли, закрыв им выход обратно в море, и, взяв на абордаж, в жестокой схватке принудил противника к сдаче.

Теперь, когда вся Нева была освобождена, Россия получила выход к Балтийскому морю, и уже 16 мая 1703 г. в устье Невы Петр заложил маленькую деревянную крепость, получившую название Санкт-Петербург и ставшую в скором времени, после переезда из Москвы в 1713 году двора, сената и дипломатического корпуса, новой столицей государства.

Петр понимал, что завоевание выхода к морю требует строительства сильного военного флота, при этом флоту нужны не только корабли, но и хорошо подготовленные специалисты. Форсируя строительство кораблей и гребных судов на Архангельской и Воронежской верфях, он еще в 1697 году отбирает группу из 35 способных молодых людей (23 из них имели княжеский титул) и отправляет на обучение корабельному делу в Голландию, Венецию и Англию. В числе этих волонтеров, инкогнито, под именем Петра Михайлова, отправляется в Голландию и сам царь. «Инкогнито» саардамского корабельного плотника недолго сохранялось в маленьком городке, но его любознательность, наблюдательность, необыкновенная память, особая ловкость в работе, которой молодой царь не уступал многим опытным мастерам, поражала окружающих. Полученные за время учения опыт и знания Петр затем использовал в руководстве как строительством новых кораблей, так и действиями флота, и это уже подчинялось желанию царя выиграть войну.

В 1704 году были заняты Нарва и Дерпт (древнерусский город Юрьев), и хотя русские успешно продвигались вдоль южного берега Финского залива, шведы продолжали считать Балтийское море своим внутренним.

Характерным примером шведской заносчивости может служить эпизод с бригантиной «Фалк», отправленной летом 1709 г. из Кроншлота (Кронштадта) в Стокгольм с письмами пленных шведов на родину. Несмотря на то что бригантина шла под белым парламентерским флагом, она была задержана шведской стороной, а на требование вернуть корабль шведский адмирал Анкерштерн в ответном письме нашему вице-адмиралу Крюйсу от 24 июля 1709 г., в частности, говорит: «…что господину вице-адмиралу ненадобно и ненадлежало бы посылать так далеко по нашему морю мимо Выборга; это противно Королевскому Величеству, понеже то море в его владычестве».

5 августа 1709 г. Крюйс ответил Анкерштерну, «…что море открытое и общее, а на берегах южной стороны четыре русских крепости: Иван-город, Нарва, Ямбург и Копорье. И другие южные земли теперь лишь временно были силой захвачены шведами, а теперь возвращаются».

Нужно отметить, что эта переписка относится к периоду поражения в бою у деревни Лесной 16-тысячного отряда шведов 28 сентября 1708 г. и вскоре после полного разгрома 35-тысячной армии Карла XII под Полтавой 27 июня 1709 г.

К концу 1712 г. шведы почти полностью вытеснены из занятых ими ранее областей, и Петр начинает готовить наступление против неприятельских войск, оккупирующих Финляндию.

30 октября 1712 г. государь пишет графу Федору Матвеевичу Апраксину из Карлсбада:

«…Что пишете о походе в Финляндию, о той материи уже через Шушерина дубликат послан, извольте по тому поступать. Також что писано, чтоб зимой дойти до того места, где неприятель ныне стоял, сие кладется на ваше рассуждение о месте (зелоб изрядно, чтоб зимою Гельсинфорс взять) и где случай допустить сие главное дело, чтоб окончательно и будущую кампанию как возможно сильные действа, с помощью Божию, показать. ИДТИ НЕ ДЛЯ РАЗОРЕНИЯ, НО ЧТОБ ОВЛАДЕТЬ, хотя оный нам не нужда вовсе удерживать, но двух ради причин главнейших: первое было б, что при мире уступить (о котором шведы уже ясно говорить начинают), другое, что сия провинция суть титькою Швеции, как сам ведаешь, не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль. И ежели Бог допустит летом до Абова, то ШВЕДСКАЯ ШЕЯ МЯГЧЕ ГНУТЬСЯ СТАНЕТ…» (выделено автором монографии).

Русский десантный корпус в 16 тысяч человек на галерах и других мелких судах в апреле 1713 г. отправился под командою Петра к Гельсингфорсу. Не встретив сопротивления, русские вступили в город. Без боя был занят и другой финский город Борго (Порво) на побережье Финского залива северо-восточнее Гельсингфорса.

В документах, написанных рукою государя при Гельсингфорсе 16 мая 1713 г., Петр несколько меняет свое отношение к занятию территории Финляндии: «1. Понеже сентеция нашего дела состоит в том, чтобы сие княжество от неприятеля отлучить, но и укореняясь по возможности в оном и из оного далее неприятелю досаждать для чего удобнее всех мест представляется город Або(в). Однако прежде надлежит иметь в сих шхерах добрый гавань (около сих мест для того, ежели зачем невозможно будет или неприятель силен будет дабы зимовать или ретироваться мочно было к своему магазейну) и там всегда имея фут, паки оттоль неприятелю докучать было мочно, который бы удобен был для привозу всегда из Петербурга провианту и во оном соблюден быть мог, також и приходящие суда могли во оном от неприятеля сохраняться, для чего то место надлежит фартофикатовать по возможности, а здешнее место к тому весьма неудобно для мелкости воды, но токмо разве на малое время для случения с генерал-майором Волхонским».

Во второй половине 1713 г. русские заняли город Або (Турку). Поражение шведов в кампании 1713 г. в Финляндии и Померании, завершившееся падением Штеттинской крепости, вызвало растерянность и уныние шведского правительства. Армия, которую теперь шведский король Карл XII мог противопоставить русским в Финляндии, составляла только 8 тысяч человек, но и эта армия была почти полностью разбита 18 февраля 1714 г. русским отрядом под командованием князя Голицына, также насчитывающим около 8 тысяч солдат. В этом бою вблизи города Николайштадт (Ваза) на побережье Ботнического залива шведы потеряли убитыми и ранеными свыше 5 тысяч человек. Трофеями русских стали 8 орудий, 20 знамен, в плен попало 535 шведов.

Главнокомандующий силами противника генерал Армфельд отступил с остатками своих войск на территорию Швеции, а русский отряд, не имея перед собой более противника, вернулся в Або, где ожидал прибытия нашего флота с провиантом и боеприпасами для вторжения на галерах в пределы самой Швеции.

Главнокомандующий силами противника генерал Армфельд отступил с остатками своих войск на территорию Швеции, а русский отряд, не имея перед собой более противника, вернулся в Або, где ожидал прибытия нашего флота с провиантом и боеприпасами для вторжения на галерах в пределы самой Швеции.

Сухопутные силы шведов были практически разбиты, и у них оставалась надежда только на свой мощный военно-морской флот.

В то время флот разделялся на корабельный (парусный) и гребной. Корабельный флот имел мощное вооружение, на крупных кораблях – до 100 орудий, расположенных по бортам. Орудия различались по весу ядер, в основном от 3 до 36 фунтов. Скоростные качества и маневренность кораблей зависели как от искусства кораблестроителей, так и в значительной степени от выучки, слаженности действий и самоотверженности командиров и экипажа. Корабли требовали для маневрирования открытых пространств, а возможности хода резко зависели от состояния погоды, скорости и направления ветра. Использовать корабли для боевых действий в узких проливах и островных архипелагах шхерных районов Финляндии было невозможно.

Гребной флот состоял из галер, полугалер (скампавей) и прамов. Галера – большое гребное судно с одним рядом весел вдоль каждого борта, несколькими (обычно 10-18) пушками на носу (вес ядер 3-18 фунтов), имевшее две-три мачты с косыми парусами, способное поднять до 300 человек десанта. Полугалера – несколько меньшее судно. Прам – гребное судно, плоскодонное, с сильной артиллерией, чаще всего передвигавшееся на буксире.

Гребные суда были предназначены для действий в шхерах и, в отличие от кораблей, неуютно чувствовали себя вдали от берегов. Их использовали в качестве десантных судов. Слабость артиллерии и необходимость размещать ее только в носовой части, а также невысокие борта не давали возможности вступать в бой с кораблями на равных. От команды галеры требовались не только сноровка и умение, сколько сила и выносливость при гребле.

В состав шведского флота в то время входили многочисленные парусные корабли, фрегаты и бригантины с сильными орудиями, хорошо обученными, имеющими боевой опыт командами и командирами. Мореходные качества шведских боевых кораблей славились во всем мире.

В русском флоте на Балтике, несмотря на огромное напряжение сил для постройки новых судов, в первое десятилетие Северной войны насчитывалось не более полутора десятков кораблей, включая закупленные в Голландии, Дании и Англии. Капитанами на кораблях были почти исключительно иностранные подданные.

Вот как выглядела приписка к донесению английского посла в России Витворта госсекретарю Харлею, из Москвы в мае 1708 года:

Список царского флота, расположенного на якоре в тридцати верстах от Петербурга между островом Ричард и Кроншлотом, под командой вице-адмирала Крюйса.

|