|

Прекрасный и суровый мир Александра Грина

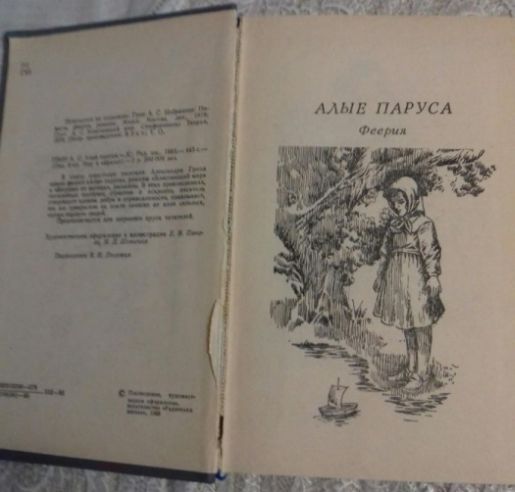

«Волшебник из Гель-Гью», «Сказочник из Зурбагана», «Гринландия», «Алые паруса мечты» - эти и подобные им определения сопутствуют личности писателя Александра Степановича Грина и его творчеству. Называют Грина также мечтателем, романтиком, певцом необычайного. Все это вызвано, так сказать, внешним блеском произведений Грина, которые действительно ведут читателя дорогами сказочно прекрасных стран, улицами удивительных городов, неухоженными тропами среди девственной природы, дают возможность ощутить горьковато-соленый привкус морских приключений, погружают в фантастические тайны человеческого бытия, наконец, представляют нам твердые, цельные и в то же время несколько «неземные» характеры героев. Словом, романтическая направленность творчества Грина очевидна… Однако в целом для романтизма характерно возвышенное восприятие существующего мира, а мир Александра Грина выдуман. Выдуманы города Гель-Гью, Лисс и Зурбаган, хоть в их описании и угадываются города черноморского побережья, выдуманы герои. Значит Грин – сказочник? Но даже литературная сказка обычно не предполагаем столь глубокого проникновения в психологию человека, особенно исследования напряженной работы его сознания, как то наблюдаем у Грина. Тогда, может быть, фантастика? Ведь в произведениях писателя нередко происходят вещи невероятные. Но фантастическая литература всякие чудеса пытается объяснить, мотивировать хотя бы гипотетически, а Грин показывает их как нечто само собой разумеющееся, существующее.

И подобных вопросов возникает много. Вплоть до такого: а не создал ли Александр Грин свой прекрасный, но иллюзорный мир в противовес миру реальному с его каждодневными заботами, трудностями, сложностями (тем более, Грин состоялся как писатель в начале нашего бурного столетия)? Не убегал ли он в заоблачные выси от суровой правды жизни и, естественно, уводил за собой читателя, чтобы тот отдохнул душой, побыл хоть в мечтах вдали от серых будней? Получается фантазия ради фантазии, наивная сказка, розовый туман, , отвлекающий от насущных задач? Но поддаться иллюзиям могут несколько человек, Грином же зачитываются миллионы. Значит, есть в его творчестве такое, что имеет непосредственное отношение к действительности.

И подобных вопросов возникает много. Вплоть до такого: а не создал ли Александр Грин свой прекрасный, но иллюзорный мир в противовес миру реальному с его каждодневными заботами, трудностями, сложностями (тем более, Грин состоялся как писатель в начале нашего бурного столетия)? Не убегал ли он в заоблачные выси от суровой правды жизни и, естественно, уводил за собой читателя, чтобы тот отдохнул душой, побыл хоть в мечтах вдали от серых будней? Получается фантазия ради фантазии, наивная сказка, розовый туман, , отвлекающий от насущных задач? Но поддаться иллюзиям могут несколько человек, Грином же зачитываются миллионы. Значит, есть в его творчестве такое, что имеет непосредственное отношение к действительности.

Вот сколько проблем вырисовывается при знакомстве с творчеством этого писателя, и, конечно, решить их однозначно нельзя, ибо идейно-художественный мир Грина сложен и разнообразен.

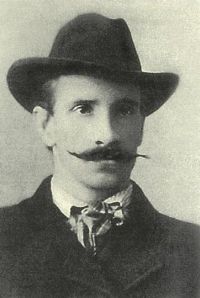

Александр Степанович Гриневский (Грин – литературный псевдоним) родился в 1880 году в небольшом городке Слободском Вятской губернии. Вскоре семья перебралась в Вятку, где и прошли детские и юношеские годы будущего писателя. Город представлял собой глухую провинцию царской России со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами: бедностью, невежеством, дикими нравами, бытом, пропахшим руганью и водкой, раболепием перед власть имущими.

Отец Грина, участник Польского восстания 1863 года, работал бухгалтером в земской больнице: «Вечный переселенец», изломанный жизнью, он зарабатывал мало, на большее не надеялся и поэтому пил. Мать, замученная болезнями и бедностью, умерла, когда будущему писателю было тринадцать лет. Она была озлобленной на всех и вся женщиной. Как вспоминал позже Грин, она даже находила странное удовольствие в поддразнивании своих же детей песенкой:

А в неволе

Поневоле,

Как собака, прозябай.

Что и говорить – если уж в семье тяжело было жить, то можно себе только представить, каково приходилось за порогом отчего дома. Грин, не скрывая правды о своем горьком детстве, нигде и словом не укорил родителей, их память: он прекрасно понимал, что они ничуть не хуже многих других, что они – безвинные жертвы тяжелых обстоятельств. Тем более, что они по своему любили сына, желали ему добра, помогали, чем могли, и, наверное, только от бессилия обеспечить ему лучшую долю так часто обижали мальчика. Ну, а то, с чем приходилось ему сталкиваться вне семьи, от них уже не зависело.

А. Грин очень рано почувствовал, что мир, основанный на несправедливости, враждебен ему. Конечно, к этому миру можно было приспособиться. Принять его волчьи законы, угождать всякому, кто стоит хотя бы на ступеньку выше на общественной лестнице, как это делали многие другие. Но Александр рос впечатлительным мальчиком, чувствующим – и познавшим на себе – добро и зло, у него рано пробудилась тяга к знаниям, ко всему исключительному в жизни, что представляло разительный контраст его существованию. Эта тяга выражалась в том, что, едва научившись читать, он сам начал сочинять себе сказку, ломая рамки привычных отношений и отличаясь от других.

«Учителя говорили:

- Гриневский способный мальчик, память у него прекрасная, но он… озорник, сорванец, шалун.

Действительно, почти не проходило дня, чтобы в мою классную тетрадь не было занесено замечание: «Оставлен без обеда на один час». Этот час тянулся как вечность...

Одетый, с ранцем за спиною, я садился в рекреационной комнате и уныло смотрел на стенные часы с маятником, звучно отбивавшим секунды. Движение стрелок вытягивало из меня жилы.

Смертельно голодный, я начинал искать в партах оставшиеся куски хлеба; иногда находил их, а иногда щелкал зубами в ожидании домашнего наказания, за которым следовал, наконец, обед.

Дома меня ставили в угол, иногда били.

Между тем я не делал ничего выходящего за пределы обычных проказ мальчишек. Мне просто не везло: если за уроком я пускал бумажную галку - то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка, встав, услужливо докладывал: «Франц Германович, Гриневский бросается галками!» - вспоминал Грин.

Дело, конечно, не в невезении. То, что отличало Грина от других, вступало во вполне объяснимые противоречия со средой, симптоматичные черты которой мы видим в только что приведенном отрывке из автобиографии писателя: унижение нищетой, своеобразие «педагогических методов» воспитания, возведенное в ранг добродетели доносительство. Все это не могло не отражаться на неустойчивом характере ребенка, и поэтому уже с ранних лет (и, безусловно же, в силу природного дара – образного мышления) Грин не то, чтобы отчуждается от мира реального, но начинает воображать параллельно с ним мир другой, мир в мечтах, иллюзорный, однако служащий как бы отдушиной. Впрочем, сам он сказал об этом так:

«Я выстругивал деревянные мечи, сабли, кинжалы, рубил ими крапиву и лопухи, воображая себя сказочным богатырем, который один поражает целое войско. Я делал луки и стрелы, в самой несовершенной, примитивной форме, из вереса и ивы, с бечевочной тетивой; стрелы же, выструганные из лучины, были с жестяными наконечниками и не летали дальше тридцати шагов.

На дворе я расставлял стоймя поленья шеренгами – и издали поражал их каменьями, – в битве с не ведомой никому армией. Из изгороди огорода я выдергивал тычины и упражнялся в метании ими, как дротиками. Перед моими глазами, в воображении, вечно были – американский лес, дебри Африки, сибирская тайга. Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка».

Но иллюзии иллюзиями, а реальность всегда была рядом и напоминала о себе травмирующими душу событиями. Грина на год исключили из школы. Причиной этому послужили безобидные стишки о школьных преподавателях, написанные в стиле пародий. Он не желал никого обидеть, считая свое стихотворчество просто подражанием современным поэтам. «Произведения» эти понравились приятелям, однако один из них, чтобы выслужиться, показал их учителю. Суд был скор: и в школе, и дома Александр был сурово наказан.

Жизнь, и так несладкая, превратилась в сущий ад, углубленный еще большим одиночеством. Единственной радостью для него становится охота. С плохоньким ружьецом он сутками пропадает в лесу. Небогатой была добыча, зато удовлетворялась его страсть к путешествиям, и, наверное, не было таких троп и перелесков, которые бы не обследовал и не изучил Грин. Непосредственное общение с природой, ее близость и неповторимая красота, наполняли мечты мальчика радостью и свободой.

Опубликовано:

30 мая 2017 г.

НАША ГОСТЕВАЯ КНИГА

|