|

Текст печатается по изданию:

Журнал "Земля и Вселенная"

сентябрь–октябрь, № 5, 1991 г., стр. 44

На атолле Фунафути

А. А. Аксенов

Доктор географических наук

Стр. 44-50

В этом году исполнилось 75 лет доктору географических наук, профессору, члену редколлегии нашего журнала со дня его создания, Андрею Аркадьевичу Аксенову.

Более тридцати лет он работает в Институте океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР, где в настоящее время занимается проблемой рудообразования в области шельфа. В 1966-1990 гг. Андрей Аркадьевич вел большую работу, связанную с организацией международных исследований в Балтийском и Черном морях. Созданные им международные коллективы, в которых работают советские, немецкие, польские, болгарские, кубинские и румынские ученые, выполнили немало важных исследований в разных областях океанологии. Эта деятельность А. А. Аксенова получила высокую оценку – он награжден медалью «100 лет международной геофизики» и Золотым почетным знаком Общества немецко-советской дружбы.

Более тридцати лет он работает в Институте океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР, где в настоящее время занимается проблемой рудообразования в области шельфа. В 1966-1990 гг. Андрей Аркадьевич вел большую работу, связанную с организацией международных исследований в Балтийском и Черном морях. Созданные им международные коллективы, в которых работают советские, немецкие, польские, болгарские, кубинские и румынские ученые, выполнили немало важных исследований в разных областях океанологии. Эта деятельность А. А. Аксенова получила высокую оценку – он награжден медалью «100 лет международной геофизики» и Золотым почетным знаком Общества немецко-советской дружбы.

Андрей Аркадьевич много лет активно занимается пропагандой научных знаний, часто выступает по радио и телевидению. Он автор многочисленных научно-популярных изданий, а такие его книги, как «Загадки Океании» и «Человек и океан», вышли в Болгарии, Германии, Англии и Франции.

А. А. Аксенов руководил многими морскими экспедициями в Атлантический, Индийский, Тихий океаны, Средиземное море.

Редакционная коллегия, сотрудники редакции и авторский коллектив «Земли и Вселенной» поздравляют Андрея Аркадьевича, желают ему крепкого здоровья, успехов в научной работе.

КОРАЛЛОВЫЕ ОСТРОВА-АТОЛЛЫ

Эти острова – характерная особенность тропической зоны мирового океана. Различают три основных вида образований, создаваемых рифообразующими кораллами: рифы, окаймляющие берег; барьерные, отделенные от берега некоторым водным пространством (Большой Барьерный риф тянется вдоль восточного побережья Австралии почти на 2,5 тыс. км), и, наконец, кольцевые атоллы, окаймляющие лагуну.

В книге Ч. Дарвина «Строение и распределение коралловых рифов», изданной еще в прошлом веке (1842 г.), приведена оригинальная идея, описывающая происхождение и процессы формирования коралловых рифов. Теория эта сохранила свое значение и до настоящего времени.

По Дарвину, кораллы строят рифы на вершинах или склонах подводных вулканов. В то время как относительно медленно погружается вулкан или повышается уровень океана, кораллы все выше и выше надстраивают свои колонии, пока на водной поверхности не останется кольцевой риф (сплошной или разорванный проливами), который отделяет от океана лагуну.

Однако для распространения коралловых рифов есть ряд препятствий, связанных с тем, что кораллы весьма чувствительны к условиям среды обитания. Во-первых, температура воды не должна быть ниже 20,5оС, следовательно, распространение кораллов ограничивается тропической зоной океана (кораллы гибнут даже при кратковременном понижении температуры). Во-вторых, вода должна быть чистой и прозрачной (в прибрежных районах вблизи устьев рек кораллы не выживают). Биоценоз этот характерен для открытой части океана. В-третьих, кораллы очень чувствительны к изменению солености воды. В районах значительного опреснения они также не живут: например, их нет в обширной области Атлантики, в районе впадения в нее Амазонки – мощного потока пресной воды.

И наконец, для выживания и роста кораллов необходимо определенное содержание в воде растворенного кислорода. На рифе велика концентрация жизни и, следовательно, интенсивно потребляется кислород. Но растворенного кислорода в теплых водах тропической зоны почти вдвое меньше, чем в полярных областях. Воды, омывающие риф, вследствие высокой концентрации организмов быстро теряют значительную часть растворенного кислорода; особенно сильно это проявляется в лагунах. Но на внешней стороне рифа, которая непрерывно подвергается действию волн, растворенного кислорода больше и колонии кораллов здесь растут интенсивно. Так что даже и в тропической зоне океана кораллы образуют крупные колонии лишь в тех местах, где сочетание характеристик среды обитания находится в совершенно определенных пределах.

Автор этих строк участвовал в экспедициях, которые не только посещали атоллы Тихого океана, но и занимались глубокими исследованиями природы коралловых рифов. Наиболее тщательно был изучен атолл Фунафути, расположенный в центральной части Тихого океана.

Автор этих строк участвовал в экспедициях, которые не только посещали атоллы Тихого океана, но и занимались глубокими исследованиями природы коралловых рифов. Наиболее тщательно был изучен атолл Фунафути, расположенный в центральной части Тихого океана.

…В сентябре 1893 г. Комитет по коралловым рифам Королевского общества Великобритании занялся проблемой происхождения древних коралловых рифов, которые составляют мощные толщи в осадочных породах и довольно широко распространены на суше. Было принято решение отправить специальные экспедиции на Мальдивские острова в Индийском океане и на атолл Фунафути.

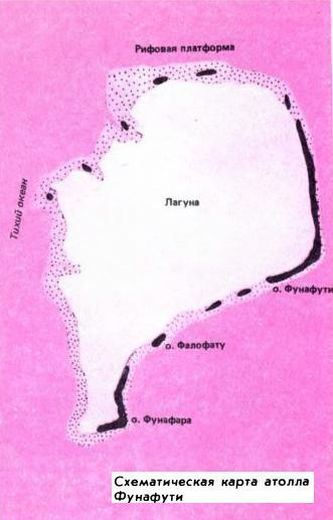

Морская экспедиция на атолл Фунафути продолжалась три года, походы совершались на судне «Пингвин» с островов Фиджи. Научное руководство исследованиями было возложено на натуралиста У. Солласа, капитаном судна был Т. Филд. Первый поход на Фунафути состоялся в 1896 г. и уже через год капитан Т. Филд представил подробную морскую карту атолла. Оказалось, что основа атолла – монолитная известняковая плита, отделяющая от океана лагуну неправильной формы длиной 25 км и шириной 15 км. Поверхность плиты, которая сложена отмершими и сцементированными колониями кораллов, образует серию островов, разделенных проливами.

В последующих походах научной экспедиции удалось детально изучить фауну собственно коралловых колоний, моллюсков, рыб, а также выполнить более 700 бурений с судна, преимущественно в мелководной прибрежной части лагуны. В результате исследований, проведенных под руководством У. Солласа, были изданы два отчета: один в Англии в 1904 г., другой в Австралии.

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ В ГОСТЕПРИИМНОЙ ПОЛИНЕЗИИ

В 70-х годах изучение атолла Фунафути проводила советская научная экспедиция на научно-исследовательском судне Института океанологии АН СССР «Дмитрий Менделеев». В лагуну атолла, глубина которой достигает 50 м, можно войти с запада через мелководный пролив и с юга – здесь пролив значительно глубже. «Дмитрий Менделеев» входил в лагуну через южный пролив.

В течение недели в 1971 г. советская экспедиция проводила исследования на атолле Фунафути. Ранним утром на нескольких малых катерах биологи, геологи, гидрологи отправлялись в разные районы обширной лагуны, поздним вечером возвращались на судно и сразу же проводили первичную обработку материала. Одновременно геологи, ботаники, зоологи и этнографы отправлялись на рифы и острова и выполняли исследования по своим научным программам.

В течение недели в 1971 г. советская экспедиция проводила исследования на атолле Фунафути. Ранним утром на нескольких малых катерах биологи, геологи, гидрологи отправлялись в разные районы обширной лагуны, поздним вечером возвращались на судно и сразу же проводили первичную обработку материала. Одновременно геологи, ботаники, зоологи и этнографы отправлялись на рифы и острова и выполняли исследования по своим научным программам.

...На атолле Фунафути живет около 900 полинезийцев. Как и в других районах Океании, действия колониальной администрации здесь сочетаются с местным самоуправлением. Кроме двух европейцев - Тома Айнсворта и Сэма Роулинза - на атолле было несколько туземцев, возглавлявших отдельные группы местного населения (общины), и старший вождь, которого почтительно называли «мистер президент».

Ученые экспедиции близко познакомились с ними, особенно подружились с консультантом по рыболовству англичанином Сэмом и очень известным среди полинезийцев поэтом и композитором Тапу Ливи. Автор слов и музыки национального гимна Республики Западное Самоа, он организовал на Фунафути группу великолепных певцов и танцоров - настоящий ансамбль песни и пляски.

Незадолго до окончания работ в лагуне Тапу Ливи устроил силами «ансамбля» большой концерт для участников экспедиции, который закончился популярной в Океании песней «Уезжает хороший парень». Полинезийцы были буквально поражены тем, что в нашей стране не растет кокосовая пальма, ведь на островах Океании ее плоды - главная пища населения. Видимо, поэтому Тапу Ливи подарил нашей экспедиции на прощанье четыреста очищенных кокосовых орехов.

Консультант по рыболовству Сэм ежедневно бывал на нашем судне, живо интересовался работами. С молодости он начал службу в колониях и владениях Англии - в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, а потом оказался в Океании. (Любопытно, что во время второй мировой войны он ходил с караваном судов из Англии в Мурманск.) Романтически настроенный любитель впечатлений, он не стремился на родину - уже привык к палящему солнцу, рощам кокосовых пальм, добрым и веселым темнокожим людям на атолле Фунафути.

Вспоминаются некоторые эпизоды взаимоотношений Сэма с учеными экспедиции. Однажды он попросил подарить ему фуражку с козырьком, пояс и советский флаг, который он собирался повесить в своем офисе на память о нашем визите. Вот что он написал в специальной хранящейся на судне книге, где посетители делают записи на память (привожу его запись почти полностью): «Дмитрий Менделеев» - это община не только ученых и мореплавателей, но и гуманистов. О гуманности часто забывают в наш век науки и техники, но на этом корабле о ней не забывают. Этот рейс явится ни с чем не сравнимым вкладом в дело человечности, любви, снисхождения и... печали... Ваш визит на Фунафути навсегда останется в моей памяти и в сердце до последнего дня... когда вы уйдете, слеза печали упадет из моих глаз».

НАУЧНАЯ РАБОТА НА АТОЛЛЕ

Интересные новые данные получили геологи в этой экспедиции. Оказалось, что толща рыхлых осадков в лагуне лишь в малой степени состоит из обломков кораллов, основное - известковые скелеты водоросли халимеда. После определения абсолютного возраста разных горизонтов отобранных кернов выяснилось: лагуна атолла Фунафути заполнится осадками довольно быстро - в ближайшие 5 тыс. лет. Видимо, так быстро создаются монолитные рифовые толщи известняков.

На атолле Фунафути была детально изучена монолитная рифовая платформа (риф-флэт), которая составляет основу атолла. Внешний край риф-флэт изрезан небольшими промоинами - каналами стока вод во время отлива. На риф-флэт, как на цоколе, расположены небольшие острова, резко различающиеся по строению. На востоке все острова относительно крупные и каменные - они сложены сцементированными обломками кораллов, на западе они мельче и состоят преимущественно из кораллового песка и гальки (их называют насыпными).

На атолле Фунафути была детально изучена монолитная рифовая платформа (риф-флэт), которая составляет основу атолла. Внешний край риф-флэт изрезан небольшими промоинами - каналами стока вод во время отлива. На риф-флэт, как на цоколе, расположены небольшие острова, резко различающиеся по строению. На востоке все острова относительно крупные и каменные - они сложены сцементированными обломками кораллов, на западе они мельче и состоят преимущественно из кораллового песка и гальки (их называют насыпными).

Когда мы сравнили наши карты с теми, что составил капитан Филд в 1896 г., то сколь-нибудь существенных различий не обнаружилось. Значит, атолл Фунафути не изменился за 75 лет. А ведь наверняка были за это время сильные штормы...

Очень важные материалы получили наши биологи. В процессе роста кораллового рифа в нем формируются мелкие и крупные «убежища» для обильного и разнообразного населения рифа и лагуны. Например, для червей, рыб, морских ежей убежища в лабиринтах рифа настолько надежны, что им не страшны никакие хищники. Сочетание таких «индивидуальных нор» с общей защищенностью атоллов придает им все характерные черты биологических убежищ. Даже такой сильный хищник, как акула, оказывается здесь совершенно не опасным. Вся эта мелкая живность укрывается в убежищах, а если и выходит из них, то держится плотным косяком.

Биологи экспедиции с большой тщательностью изучили распределение жизни в различных районах лагуны и рифа, на различных глубинах. Работая в аквалангах, биологи применяли метод количественного учета биомассы: на определенный участок дна накладывалась квадратная металлическая рама и с ограниченной ею площади собирали животных. Удалось выяснить и некоторые общие закономерности строения коралловых биоценозов. Оказалось, что несмотря на чрезвычайную пестроту и разнообразие жизни в лагуне, доминирующих видов в этих биоценозах сравнительно немного. В этом усматривается некая аналогия с экосистемами океана в умеренных широтах, где доминируют водоросли.

Особенность коралловых рифов и вообще атоллов - полная и весьма целесообразная утилизация органического вещества. Иначе рифы и не могли бы существовать, ведь в тропической зоне океана в воде очень мало биогенных элементов - азота и фосфора. Поэтому открытый океан в тропиках представляет собой пустыню, и коралловые атоллы - лишь небольшие оазисы в ней. Здесь особое значение имеет очень полная утилизация органического вещества в пищевых цепях.

Если внимательно рассмотреть ветку коралла, можно различить на ней множество маленьких чашечек диаметром 1-2 мм. В каждой такой чашечке помещается почти прозрачный мешочек - коралловый полип. В мешочке - кишечной полости (отсюда и название семейства - «кишечнополостные», к нему относятся коралловые полипы) находятся крошечные водоросли - зооксантелла, которые осуществляют фотосинтез. Наверху полипа расположены щупальца (коралл по образу жизни - хищник), служащие для поражения и захвата того или иного животного. Коралловый полип и зооксантелла образуют симбиоз. В нижней части каждого полипа вырастает крошечный диск из извести, а совокупность таких дисков составляет колонию кораллов - весьма прочное сооружение, способное противостоять разрушающему напору волн.

Огромную роль в жизни рифа играют бактерии. В теплой воде они быстро размножаются и покрывают плотным слоем отмершие кораллы. Бактериальные сгустки служат, в свою очередь, пищей для организмов - фильтраторов. Многочисленные фильтраторы, в том числе коралловые полипы, способны очищать громадные объемы воды и извлекать из них пищу в виде бактерий. Усваивая органическое вещество бактерий, фильтраторы выделяют в воду азот и фосфор, которые таким сложным способом возвращаются в жизненный цикл всей системы кораллового рифа. Совершенство утилизации того малого количества биогенных элементов, что содержится в водах тропической зоны океана, делает коралловые атоллы образцом саморазвивающейся экологической системы.

ТАЙФУН НАД АТОЛЛОМ

В 1973 г. автору статьи удалось еще раз посетить атолл Фунафути. Незадолго до того, осенью предыдущего года, через атолл прошел сильнейший тайфун Бебе. Зародившийся в Океании, к востоку от островов Эллис, тайфун достиг ураганной силы как раз при прохождении над атоллом Фунафути. Затем траектория движения тайфуна несколько отклонилась к югу и, пройдя остров Ротума и острова Фиджи, он вскоре потерял штормовую силу.

Вот что рассказал об этой страшной ночи, когда тайфун проходил через Фунафути, наш старый знакомый Сэм Роулинз: «Когда ветер стал усиливаться и достиг 50-60 м/с, я укрылся в здании электростанции на берегу лагуны. Вскоре ударом волны разрушило каменную стену, ураганный ветер сорвал крышу и вода залила помещение. Я хотел поскорее добраться до какого-нибудь уцелевшего здания, но не смог сделать ни шагу. Тогда я обхватил ствол ближайшей пальмы и в таком положении находился несколько часов до утра. Утром ветер стих и быстро сошла вода. Весь поселок был разрушен, жители искали своих близких, остатки жилья. К счастью, во время катастрофы погибло только четверо из жителей острова и два матроса со стоявшего в лагуне судна. Сразу обнаружилось, что у нас нет никаких продуктов, однако одно из судов, выброшенных на берег лагуны, было нагружено продовольствием, чем мы немедленно и воспользовались. Потом на помощь прилетели военные самолеты с солдатами. Жителям острова были розданы палатки и другие необходимые вещи, и жизнь постепенно начала налаживаться».

Вот что рассказал об этой страшной ночи, когда тайфун проходил через Фунафути, наш старый знакомый Сэм Роулинз: «Когда ветер стал усиливаться и достиг 50-60 м/с, я укрылся в здании электростанции на берегу лагуны. Вскоре ударом волны разрушило каменную стену, ураганный ветер сорвал крышу и вода залила помещение. Я хотел поскорее добраться до какого-нибудь уцелевшего здания, но не смог сделать ни шагу. Тогда я обхватил ствол ближайшей пальмы и в таком положении находился несколько часов до утра. Утром ветер стих и быстро сошла вода. Весь поселок был разрушен, жители искали своих близких, остатки жилья. К счастью, во время катастрофы погибло только четверо из жителей острова и два матроса со стоявшего в лагуне судна. Сразу обнаружилось, что у нас нет никаких продуктов, однако одно из судов, выброшенных на берег лагуны, было нагружено продовольствием, чем мы немедленно и воспользовались. Потом на помощь прилетели военные самолеты с солдатами. Жителям острова были розданы палатки и другие необходимые вещи, и жизнь постепенно начала налаживаться».

После того, как справились с последствиями тайфуна, поселок был выстроен заново. Теперь в нем не было ни одной хижины. Вместо них - деревянные коттеджи с железными крышами. В домах стоят кровати, на них одеяла и подушки, сменившие традиционные циновки.

Но особенно поразили меня изменения, происшедшие в природе атолла Фунафути. Те несколько тайфунов, что прошли через него за предшествующие 75 лет, нисколько не изменили очертания береговой линии и природы острова, но тайфун 1972 г. полностью преобразил остров. Весь юго-восточный его берег теперь окаймлен сплошным штормовым валом из крупных обломков кораллов. Этот вал общей длиной 19 км и высотой около 4 м соединил все острова юго-восточной части атолла. Между штормовым валом и прежней линией берега образовалась узкая вытянутая лагуна глубиной в полтора метра. На восточном берегу атолла мы обследовали внешний склон рифа. До глубины почти 20 м аквалангисты наблюдали совершенно гладкую известняковую плиту, у подножья склона обнаружены крупные и мелкие обломки кораллов. А ведь именно с восточной стороны атолла раньше находились самые обильные и быстрорастущие колонии кораллов - их омывало пассатное течение и волны.

Теперь сопоставление с картой капитана Филда показывает, сколь катастрофические и серьезные изменения произошли в географии атолла Фунафути за одну ночь с 21 на 22 октября 1972 г. Тайфун уничтожил более половины кокосовых пальм. Это, действительно, катастрофа на острове, ведь кокосовая пальма, если посадить ее снова, начинает плодоносить только на седьмом году жизни.

Тайфун разрушил многие коралловые банки и внутри лагуны, оставив на их месте лишь груды обломков. В лагуну было сброшено огромное количество стволов деревьев, травы, бревен от разрушенных хижин. Вся эта масса органики, несомненно, изменила сложившиеся условия функционирования замкнутой экосистемы рифа. Трудно предугадать все последствия случившегося. Во всяком случае, атолл Фунафути пережил биологическую и географическую революцию.

Обновлено:

9 декабря 2016 г.

Опубликовано:

2 февраля 2019 г.

|