|

Текст печатается по изданию:

Журнал "Вокруг Света"

№ 7, 1952 г., стр. 24

Путями предков

Д. Тихонов

Несколько лет назад наша флотилия, промышлявшая китов в южных полярных водах, оказалась недалеко от Южных Сандвичевых островов.

Этот безлюдный и холодный архипелаг, состоящий из ряда вулканических островов, неспроста интересовал всех участников экспедиции. История его открытия такова: английский мореплаватель Джемс Кук нанес часть островов на карту под названием «Земли Сандвича», ошибочно полагая, что открытые им берега представляют собой мысы обширной суши. Это никем не подтвержденное мнение Кука долгое время оставалось общепризнанным в географических кругах Западной Европы и было опровергнуто только в результате плавания русских шлюпов «Восток» и «Мирный» в Антарктику в 1819-1821 годах.

Русские моряки под командой Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, проходя район мифической «Сандвичевой земли», открыли целый ряд новых островов и уточнили координаты «мысов», тоже оказавшихся островами.

Русские моряки под командой Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, проходя район мифической «Сандвичевой земли», открыли целый ряд новых островов и уточнили координаты «мысов», тоже оказавшихся островами.

«Земля Сандвича» исчезла с географической карты, а ее место заняли Южные Сандвичевы острова, за которыми русские мореплаватели сохранили название, данное Куком мысам предполагаемой земли.

В конце марта 1949 года корабли советской китобойной флотилии вошли в пролив Форстера.

Это был обычный хмурый день антарктической осени. Косматые волны шли навстречу могучему форштевню «Славы».

- С обоих бортов земля!..

После четырехмесячного плавания в открытом океане эта новость поднимает на ноги весь экипаж.

Земля. Суровая, обледенелая и – все-таки земля! Сквозь густую пелену колючего снега мы увидели конус погасшего вулкана, голубые кромки ледников, сползающие к воде, черные скалы острова Бристоль, который Кук называл мысом Сандвичевой земли. По другому борту «Славы» медленно проплывала целая группа островов – Беллинсгаузена, Туле, Кука. Свинцовые тучи заволакивали их вершины, крутые склоны гор уходили в бушующий океан. Прошло несколько минут, и контуры островов начали расплываться. Не успел я сделать набросок открывшегося вида, как острова уже скрылись за завесой снегопада.

Всю ночь, не переставая, бесновался океан, сотрясая ударами волн гигантский корпус «Славы». Каким мужеством, выдержкой, знанием морской стихии должны были обладать наши доблестные предки, прошедшие здесь свой славный путь на маленьких парусниках.

Остров Высокий, самый возвышенный в архипелаге, мы увидели на следующий день. Свыше ста тридцати лет назад, 23 декабря 1819 года, начальник русской антарктической экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузен сделал в вахтенном журнале шлюпа «Восток» такую запись: «…когда пасмурность и снег прекратились, мы увидели высокий берег, коего вершина скрывалась в облаках». Почти такая же запись появилась и в бортовом журнале «Славы». По-прежнему видят моряки все те же неприступные берега, заснеженные склоны и глубокие трещины, занесенные снегом.

Напрасно, стоя у борта, мы тщательно рассматривали остров Высокий. Ни домика зимовщиков, ни радиоантенны нет на его безлюдных берегах. Необитаем не только Высокий, необитаема вся цепь островов.

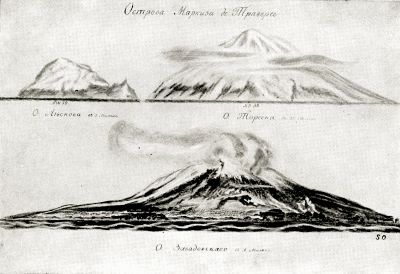

Англичане, поспешившие присоединить к своим владениям открытые русскими моряками земли, не сумели даже изучить природу островов. Следует отметить, что все иностранные лоции, в том числе и английские, издаются с координатами островов и рисунками участников экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева, астронома Симонова и художника Михайлова.

|